- ホーム

- ブログ

ブログ

唾液の効果と役割

2025/01/31堺市でお口から健康に美しくを目指して

お口の中からエステをしています。

ほうれい線や二重顎、フェイスラインが気になる

食いしばり、歯ぎしりが気になる。

舌に歯型ついていて、朝起きたら顎に痛みがある

こんなお悩みの方にオススメの

オーラルエステです唾液の役割と効果

唾液は単なる「よだれ」ではなく、私たちの健康を守る重要な働きを持っています。その主な役割を紹介します。

口が乾く唾液はこんなにも色んな効果があります。乾いてなんていられない。

1. 消化を助ける

唾液に含まれる酵素(アミラーゼ)がデンプンを分解し、消化をサポートします。

2. 口の中を清潔に保つ(口臭予防)

唾液は食べカスや細菌を洗い流し、口臭の原因となる細菌の増殖を抑えます。

3. 抗菌作用で虫歯・歯周病予防

唾液にはリゾチームやラクトフェリンなどの抗菌成分が含まれ、虫歯や歯周病の原因菌の繁殖を防ぎます。

4. 免疫力アップ

唾液に含まれる免疫物質(IgA)が、口の中の細菌やウイルスの侵入を防ぎ、体全体の免疫力を高めます。

5. 歯を守る

唾液の再石灰化作用によって、歯の表面を修復し、虫歯を防ぎます。

6. 粘膜の保護

口の中を潤し、乾燥や刺激から粘膜を守ります。

7. 味覚をサポート

食べ物を溶かして味を感じやすくし、美味しさを引き出します。

8. 飲み込みをスムーズにする

唾液が食べ物をまとめ、スムーズに飲み込めるようにします。

歯科衛生士としてのお仕事は、患者様との信頼関係を大切に、安心してお口のメンテナンスを任せて頂くことが私の使命です。

健康の土台づくりの一環としてオーラルエステを活用していただきたいと思います。

口の内だけではなく、身体全身が繋がっているため、口の内と全身の使い方などカウンセリングでお伺いをしながら、

お悩みの改善に近づける様にお手伝いしていきます。口腔乾燥 まずは唾液腺のマッサージなら自分で出来る

2025/01/30堺市でお口から健康に美しくを目指して

お口の中からエステをしています。

ほうれい線や二重顎、フェイスラインが気になる

食いしばり、歯ぎしりが気になる。

舌に歯型ついていて、朝起きたら顎に痛みがある

こんなお悩みの方にオススメの

オーラルエステです唾液腺マッサージのやり方・効果・注意点

唾液腺マッサージとは?

唾液腺マッサージは、唾液の分泌を促すマッサージです。

唾液は口の中を潤すだけでなく、消化を助けたり、虫歯や歯周病を予防したりする重要な働きを持っています。

しかし、加齢やストレス、口呼吸などの影響で唾液の分泌が減ることがあります。

そこで、唾液腺を刺激することで、分泌を促進するのが唾液腺マッサージです。

唾液を分泌する3つの主要な唾液腺

唾液は、次の3つの唾液腺から分泌されます。

この3か所をマッサージすることで、唾液の分泌を促せます。

1. 耳下腺(じかせん)

• 位置:耳の前、頬の上あたり

• 出る唾液:サラサラした唾液

2. 顎下腺(がっかせん)

• 位置:顎の骨の内側(下顎の角あたり)

• 出る唾液:サラサラとネバネバの中間

3. 舌下腺(ぜっかせん)

• 位置:舌の下あたり

• 出る唾液:ネバネバした唾液

唾液腺マッサージのやり方

① 耳下腺マッサージ(サラサラ唾液を出す)

👉 耳の前(頬の上部)を刺激する

1. 人差し指・中指・薬指を使い、耳の前の頬を軽く押さえる

2. 円を描くようにやさしく10回まわす

② 顎下腺マッサージ(バランスの良い唾液を出す)

👉 下顎の骨の内側を刺激する

1. 両手の親指を、顎の骨の内側(下顎のラインの内側)に当てる

2. 指で軽く押し上げながら、耳の下から顎先まで5回ほどさする

③ 舌下腺マッサージ(ネバネバ唾液を出す)

👉 舌の下を刺激する

1. 両手の親指を顎の下(顎の先端部分)に当てる

2. ゆっくり押し上げるように5回ほどマッサージ

唾液腺マッサージの効果

✅ 唾液の分泌が増える → 口の中が潤う

✅ 虫歯・歯周病・口臭の予防

✅ 食べ物の飲み込みをスムーズにする(嚥下機能の改善)

✅ ドライマウス(口腔乾燥症)の緩和

✅ 口腔機能の維持・向上(特に高齢者の方におすすめ!)

唾液は、お口の健康だけでなく全身の健康にも関わる大切なものです。

積極的にマッサージを取り入れましょう!

唾液腺マッサージの注意点

⚠ 強く押しすぎない

→ 唾液腺はデリケートなので、強い刺激を与えると痛みが出ることがあります。

⚠ 清潔な手で行う

→ 口周りを触るため、手をしっかり洗ってから行いましょう。

⚠ 痛みや腫れがある場合は無理をしない

→ 唾液腺炎や唾石症(唾液の流れが悪くなり石ができる病気)の可能性もあるため、異常を感じたら歯科医院や口腔外科を受診しましょう。

まとめ

唾液腺マッサージは、簡単にできてお口の健康を守るのにとても効果的!

・唾液の分泌を促し、ドライマウスや口臭、虫歯・歯周病を予防できる

・特に更年期の女性や高齢の方は、唾液の減少に注意

・1日数回、スキマ時間にやるのがおすすめ

口の乾燥は口だけじぁ無いドライシンドロームって知ってますか?

2025/01/29堺市でお口から健康に美しくを目指して

お口の中からエステをしています。

ほうれい線や二重顎、フェイスラインが気になる

食いしばり、歯ぎしりが気になる。

舌に歯型ついていて、朝起きたら顎に痛みがある

こんなお悩みの方にオススメの

オーラルエステです

ドライシンドロームとは?

体の乾燥、なんとなくそのままにしていませんか?

「目が乾く」「口の中が乾燥する」「肌がカサカサする」などの症状が続いている方は、

**「ドライシンドローム(乾燥症候群)」**

の可能性があります。

口腔とフェムテック(女性特有の健康課題)

をテーマにしようと探してたら

ドライシンドロームって言葉にであいました。

ドライシンドロームは、女性ホルモンや自律神経の影響で、体のさまざまな部分が乾燥し、不快な症状が現れる状態を指します。特に、更年期の女性に多く見られますが、最近ではストレスや生活習慣の影響で若い世代や女性だけでたく男性にも増えています。

「ただの乾燥だから……」と軽く考えてしまわず。健康リスクにつながることも。

まずは、あなたがドライシンドロームになっていないか、チェックしてみましょう!

ドライシンドロームのチェックリスト

目の乾燥(ドライアイ)

✅ 目にゴロゴロ感、かゆみ、痛みがある

✅ 物の見え方に違和感がある

✅ 光をまぶしく感じる

✅ 目が疲れやすい

✅ 目ヤニがよく出る

口の乾燥(ドライマウス)

✅ 口や喉が渇きやすい

✅ 口や舌に痛みがある

✅ 口臭が気になる

✅ 水分がないと食事を飲み込みづらい

✅ 滑舌が悪い

肌の乾燥

✅ 肌がカサカサする

✅ 刺激に対して敏感

✅ 赤みや痛みがある

✅ 化粧ノリが悪い

✅ 肌荒れが起こりやすい

膣の乾燥(ドライバジャイナ)

✅ ヒリヒリ感、かゆみ、痛みがある

✅ おりもののにおいが気になる

✅ 些細な刺激で出血する

✅ 性交痛がある

鼻の乾燥

✅ 鼻に違和感がある

✅ 鼻血が出やすい

✅ 鼻の中にかさぶたができる

✅ においを感じにくい

いくつ当てはまりましたか?

一つだけならドライシンドロームとは限りませんが、複数の部位に乾燥症状がある場合は要注意!

https://helico.life/monthly/220910drysyndrome-kiso/参照(チェックリスト)

ドライシンドロームになりやすい人とは?

ドライシンドロームの主な原因は、外分泌腺(唾液腺・涙腺・皮脂腺など)の機能低下によるものです。特に、更年期の女性は女性ホルモン(エストロゲン)の減少が大きく影響しています。

エストロゲンと外分泌腺の関係

エストロゲンには、皮膚や粘膜を潤す・血流を促進する・コラーゲン生成を助けるなどの働きがあります。しかし、更年期になるとエストロゲンが急激に減少し、目・口・肌・膣などが乾燥しやすくなるのです。

また、**

自律神経の乱れ(ストレスや生活習慣の影響)**も関係しています。 • **交感神経(緊張時)**が優位になると、外分泌腺の働きが抑制される • **副交感神経(リラックス時)**が優位になると、外分泌腺が活発に働く

つまり、ストレスが多い人や睡眠不足の人は、ドライシンドロームになりやすいということです。

ドライシンドロームと似た病気「シェーグレン症候群」

「全身の乾燥が気になるけれど、ドライシンドロームなの?」

このような場合、**「シェーグレン症候群」**という自己免疫疾患の可能性もあります。

シェーグレン症候群は、免疫の異常によって涙腺や唾液腺が破壊され、重度の乾燥症状が現れる病気です。更年期の女性に多くみられますが、発症のメカニズムはまだ完全には解明されていません。

「全身の乾燥 = シェーグレン症候群」ではありませんが、乾燥症状が続く場合は専門医に相談するのもおすすめです。

ドライシンドロームの放置が招くリスク

乾燥は命に関わる病気ではないためそのままになりがちですが、うるおいがないと感染症にかかりやすくなります。

まとめ

なんで眠るんだろう、睡眠の役割

2025/01/28堺市で口から健康に美しくを目指して

お口のエステをしています。

ほうれい線や二重顎、フェイスラインが気になる

食いしばり、歯ぎしりが気になる。

舌に歯型ついていて、朝起きたら顎に痛みがある

「睡眠が心と体に与える影響〜私たちはなぜ眠るのか〜」

私たちは毎日、人生の約3分の1を睡眠に費やしています。では、なぜ睡眠がこれほど重要なのでしょうか?睡眠には、脳や体の回復、免疫力向上、感情の安定など、多くの役割があり、私たちの健康を支える基礎となっています。

睡眠の主な役割

1. 脳の回復と整理

睡眠中、脳は情報を整理して記憶を定着させる作業を行っています。特にレム睡眠の間に、学習したことや体験した出来事が脳内で整理され、記憶として保存されます。また、不要な情報を削除することで、脳の負担を軽減します。

睡眠不足が続くと集中力や判断力が低下し、ミスが増えたり、感情が不安定になったりするのはこのためです。

2. 体の修復と成長

深いノンレム睡眠中には、成長ホルモンが分泌され、体の細胞や組織が修復されます。このプロセスは、傷の回復や肌の再生、筋肉の修復に重要です。また、新陳代謝が促進され、日中の活動で受けた体のダメージが回復します。

3. 免疫力の向上

睡眠中には免疫系が活発に働き、ウイルスや細菌に対する抵抗力を高めます。特に、深い睡眠を十分に取ることで、免疫細胞が強化され、病気にかかりにくくなります。逆に、睡眠不足は免疫力を低下させ、風邪や感染症にかかりやすくなります。

4. 感情の安定とストレス軽減

睡眠中に脳は感情を整理し、ストレスを緩和する働きをします。特にレム睡眠は、感情を安定させる重要な時間です。質の良い睡眠が取れないと、イライラしやすくなったり、不安感が増したりすることがあります。

私たちはなぜ眠るのか?

睡眠の目的を簡単にまとめると「心と体をリセットし、次の日に備えるため」です。具体的には以下のような効果が挙げられます。

• 脳を休め、リフレッシュする

日中に酷使した脳を休ませ、翌日に再びパフォーマンスを発揮できるようにする。

• エネルギーの補充

体のエネルギーを補い、回復を促進する。

• 健康維持

ホルモンバランスを整え、体全体の機能を正常に保つ

なんとなくホッとすると、あくびが出る

身体が暖かくなると眠くなる

ぐっすり眠るとメリットだらけですね。

日本人の睡眠時間は、少なすぎると言われます。

8時間寝ないと睡眠で足りなかった時間が頭のゴミになると言われてて、それが海馬に蓄積すると聞いた事があります。

まとめ

ぐっすり眠るための睡眠のリズムを知ろう

2025/01/27堺市で口から健康に美しくを目指して

お口のエステをしています。

ほうれい線や二重顎、フェイスラインが気になる

食いしばり、歯ぎしりが気になる。

舌に歯型ついていて、朝起きたら顎に痛みがある

「ぐっすり眠るために知っておきたい睡眠の仕組み」

質の良い睡眠を得るためには、睡眠そのものの仕組みを考えていきます。睡眠は単なる「体を休める時間」ではなく、私たちの健康を支えるさまざまな役割を果たしています。ここでは、睡眠の基本的なメカニズムと、それが健康に与える影響についてお話しします。

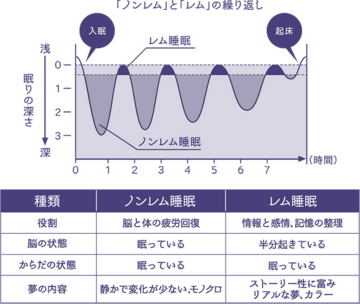

睡眠の2つのステージ:ノンレム睡眠とレム睡眠

https://www.newpeace.com/knowledge/5/

私たちが眠っている間、睡眠は大きく2つのステージを繰り返しています。

1. ノンレム睡眠(深い眠り)

• ノンレム睡眠は、体の疲労回復に特化した深い眠りの状態です。脳が休息し、成長ホルモンが分泌されることで、体の修復や成長が促されます。

• 特に眠り始めの3時間が最も深いノンレム睡眠の時間で、この間にしっかりと休息を取ることが重要です。

2. レム睡眠(浅い眠り)

• レム睡眠は、夢を見ている状態とも言われ、脳が活発に活動している時間です。この間、記憶の整理や感情の処理が行われます。

• レム睡眠中に体はリラックスし、心身のバランスを整えています。

これら2つのステージは約90分の周期で交互に繰り返され、1晩で4〜6回のサイクルが理想的とされています。

睡眠のサイクルと体の役割

睡眠には、ただ「眠る」だけではなく、以下のような大切な役割があります。

• 脳のデトックス

睡眠中、脳内では老廃物が洗い流されるような仕組みが働いています。これにより、認知機能が保たれ、集中力や記憶力が向上します。

• ホルモンバランスの調整

睡眠中に分泌される成長ホルモンやメラトニン、さらには免疫に関与するホルモンが体を整えます。特に、深いノンレム睡眠がホルモン分泌の鍵を握ります。

• 免疫力の向上

睡眠は、体の免疫システムを強化します。不十分な睡眠は、感染症や炎症を引き起こしやすくする原因となります。

眠りが浅いと、

熟睡までの時間が長い、布団に入ってなかなか眠りにつけない、辛いですよね。

途中何度も目が覚める

途中何度もトイレに行く

自分のいびきで目が覚める

これは、呼吸のコントロールができなくて、気道が舌や軟口蓋が老化しているのが原因

もちろん肥満とかもあります。

睡眠の質が悪いと👎

睡眠の質が悪いと、以下のような影響が出ることがあります。

• 日中の疲労感や集中力低下

• ストレスの蓄積や感情のコントロールの乱れ

• 代謝の低下や肥満のリスク増加

• 免疫力の低下による病気への罹患リスク増加

これらを防ぐために、睡眠の質を高めることは、心身の健康維持に欠かせないものとなります。

まとめ

睡眠と口腔の深い関係

2025/01/26堺市で口から健康に美しくを目指して

お口のエステをしています。

ほうれい線や二重顎、フェイスラインが気になる

食いしばり、歯ぎしりが気になる。

舌に歯型ついていて、朝起きたら顎に痛みがある

こんなお悩みの方にオススメのエステです

「睡眠の質を上げるために、口の中を整えよう」

ぐっすり眠って日々の疲れや、体や心をリフレッシュ。その「睡眠の質」に意外と口腔が影響しています。口や舌の状態が悪いと、睡眠中の呼吸に問題が起こり、睡眠が浅くなることがあります。今回は、口腔と睡眠の深い関係についてお話しします。

口腔環境が睡眠に与える影響

睡眠中の呼吸は鼻と口で行われますが、口呼吸になっていると、いろんな問題が起こることがあります。

• いびきや無呼吸

口で呼吸すると喉の奥が狭くなり、気道が塞がりやすくなります。これがいびきや睡眠時無呼吸症候群を引き起こし、睡眠の質が低下します。

これが一番の問題です。いびきや睡眠時無呼吸症候群は、舌の位置の乱れや軟口蓋の緩みによって気道が塞がれ、脳に十分な酸素が送られないため、さまざまな障害を引き起こします。

• 舌の位置の乱れ

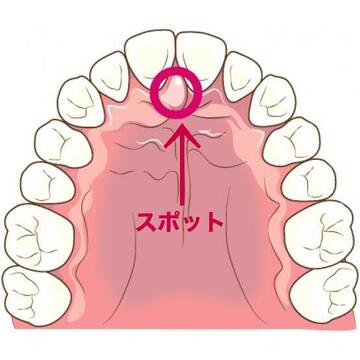

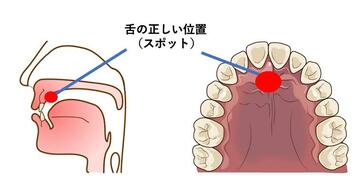

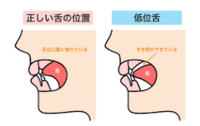

舌が本来あるべき位置(「舌スポット」と呼ばれる、上あごに舌先を軽くつける位置)からズレると、顎や顔の筋肉に負担がかかり、噛み合わせの乱れや顔の形の変化を引き起こすこともあります。

• 口腔乾燥

口呼吸は口の中を乾燥させ、細菌が繁殖しやすい環境を作ります。これにより虫歯や歯周病、さらには口臭の原因にもつながります。

眠っている時に突然歯が痛くなったり、歯ぐきが腫れて痛むことが起きるのは困りますよね💦

そうならないためにも、しっかりと口唇を閉じ、唾液が乾燥しないようにしましょう。

睡眠の質を上げるための口腔ケア

口腔環境を整えることで、睡眠の質を向上させることができます。以下のポイントを意識してみましょう。

1. 口を閉じる習慣をつける

日中から意識して鼻呼吸をするようにしましょう。特に、舌を舌スポットに置くことを心がけると、自然と鼻呼吸に移行しやすくなります。

2. 口腔マッサージや体操

寝る前に口周りの筋肉をほぐすことで、気道を広げ、呼吸をスムーズにする効果があります。「あいうべ体操」などが効果的です。

3. 正しい歯磨きと舌ケア

就寝中は唾液の分泌が減り、細菌が繁殖しやすくなります。歯磨きと一緒に舌苔(舌の汚れ)もケアすることで、口腔環境を清潔に保てます。

4. 寝室環境の整備

部屋が乾燥しすぎないよう加湿器を使ったり、枕の高さを調整して気道を確保しやすい姿勢を保つことも重要です。

まとめ

睡眠の質を向上させるためには、寝室環境だけでなく、口腔環境も整える必要があります。普段のケアと正しい習慣が、いびきや無呼吸の改善だけでなく、健康全般の向上につながります。「口腔と睡眠」は切り離せない関係です。ぜひ今日から、口の中を見直して、ぐっすり眠れる環境を作りましょう

オススメ歯磨き粉B+

2025/01/25堺市でお口から健康に美しくを目指して

お口のエステをしています。

ほうれい線や二重顎、フェイスラインが気になる

食いしばり、歯ぎしりが気になる。

舌に歯型ついていて、朝起きたら顎に痛みがある

こんなお悩みの方にオススメのエステです

前回の記事で私の歯磨き粉のオススメは?

B+と言う歯磨き粉とお伝えしました。

どんな風には以前の記事にも書いてるのでまた見てもらって

B+には、アンバサダーってシステムがあって、この歯磨き粉大好き❤言って歩くシステムね、

それでお金が発生するわけでもなく、払う訳でもない、好き好きグループなんですが、

時々そのグループで勉強会みたいなシェア会があるんです。

私も何かないかなぁと、豆苗じぁなく土付きのレタスの水にB+を混ぜてカップで置いてると、レタス🥬すっごく元気に葉を広げてるのには、びっくりでした。

これね、写真ないの😅

また試してみます🥰

なんでそんなに元気にシャキシャキするのか

B+の成分には、希少な化石サンゴ🪸が含まれています。

自分で作り出せないミネラルやビタミンがいっぱいな含まれててさまざまな効果があります。

それが栄養となって育つんですね。

与那国島の希少な化石さんご

コーラルインターナショナルさんのを引用です。

高純度・高ミネラル含有量

一般的なサンゴカルシウムの原料とされる「風化造礁(ふうかぞうしょう)サンゴ」は海中のサンゴが風化し海底に堆積した「砂サンゴ」を海底から汲み上げたもので、有孔虫の死骸、魚の骨、ウニ類の棘、貝殻片などの不純物が含まれているのに対して、弊社が扱う与那国産化石サンゴは10万年と化石としては非常に若い部類とされ、海中ではなく与那国島の地表に隆起したもので、その為、不純物がなく100%化石化したサンゴとなっています。

また、与那国島産化石サンゴは高純度の他、70余りの多くのミネラルが含まれています。人や動物の生命に欠くことのできない必須ミネラル16種類を含む計70余種類のミネラルが高バランスで含まれています。

このB+で磨くと歯🦷がツルツルして汚れも付きにくく、ピカピカしてますよ。

今日はB+の化石サンゴ🪸のお話しでした

NHKのテレビでもやってました。口内フローラの話

2025/01/24堺市で口から健康に美しくを目指して

お口のエステをしています。

ほうれい線や二重顎、フェイスラインが気になる

食いしばり、歯ぎしりが気になる。

舌に歯型ついていて、朝起きたら顎に痛みがある

こんなお悩みの方にオススメのエステです

NHK「あしたが変わる取説ショー」

昨日、1月23日の夜に放送されていましたね。

たまたま食事中にテレビをつけたら、「おお、面白そうな番組やってる!」と思いながら見ていました。

あっ、私、歯が大好きなんです(笑)。

さすがNHK!番組の内容がとてもわかりやすくて、上手に伝えていました。

糖尿病で有名な西田渉先生や、歯科医師の岡崎先生が出演されていましたね。動物園でカバ🦛の歯を磨いている映像が出てきたときは、「さすが岡崎先生!」と思いながら見ていました(笑)。

どんな内容だったかというと?

先日ブログにも書いた「歯周病と糖尿病の関係」についてや、普段は問題のない口腔内の菌が悪玉菌に汚染され、自らも悪玉菌の手先のようになっていく様子が取り上げられていました。また、最強の悪玉菌が血🩸や肉を好み、それらを蝕んでいく様子も詳しく解説されていて、見ごたえがありました!

さらに、その最強の悪玉菌は毒素を出しながら痛みを抑える物質も分泌している、という驚きの事実も紹介されていました。

これは本当に大変なことですね…。

番組では、「日本人の2人に1人は歯周病にかかっている」とまで言われていました。

歯科医院は特別です!

定期検診を「3か月ごとに来てください」と呼びかけている医療機関は、歯科医院だけなんです。内科や耳鼻科には、そのような保険点数(医療保険の制度上の点数)は存在しないらしいですね。

今日の一コマ

ちょうど今日が歯科医院でのバイトの日だったのですが、高齢の患者さんたちがこの番組を見ていたようで、話題になっていました。「見てくださって良かった!」と思う瞬間でしたね。

まとめ

「たかが口」と侮ることなく、口腔内を清潔に保つことで体の免疫力が向上し、さまざまな病気の予防につながります。

先日ブログに書いた「歯周病シリーズ」も、ぜひ読んでみてくださいね!😊

オーラルコンディショニングセルフケア講座

開催しました。

2025/01/23

堺市でお会い口から健康に美しくを目指して

お口のエステをしています。

ほうれい線や二重顎、フェイスラインが気になる

食いしばり、歯ぎしりが気になる。

舌に歯型ついていて、朝起きたら顎に痛みがある

こんなお悩みの方にオススメのエステです

オーラルコンデショニングセルフケア講座

先日セルフケア講座を開催しました。

お二人ご参加くださいまた。

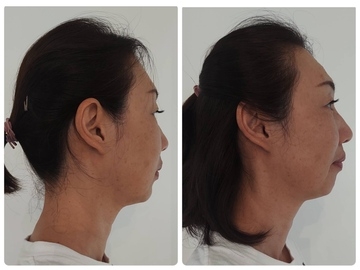

お悩みを聞くと、ほうれい線の改善

や顔が長くなった感じがするのでなんとかしたい

最近声が出にくいと言ったお悩みでした。

お口の内を触るといっぱいの効果があって、ほんとどれでも当てはまるにびっくりの様子でした。

講座の内容を少しご紹介します

この講座は2回の連続講座になります。

一度目

私の自己紹介と受講者様の自己紹介をしていただきます。

そこから、少し口の周りと当日お話しする内容での出てくる言葉を知ってもらいます。

問診をして

セルフケアをお伝えしていきます。

お口の中を触る前に胸や顔の周りも緩めます

お口の中を触るために、事前にグローブと口腔マッサージ用のジェルを送っていますので、

それを付けてはじめていきました。

オンラインでのセルフケア講座は

お客様の力加減や触ってる場所などがわかりづらい点がありました。

やっぱりリアルがいいかも

お口の中をご自身で触る時も、力加減をどうぞ気をつけてやって下さい。優しく触るが基本です。

今日はありがとうございました

本当に口の中が広くて感動しています笑

たるみ、声、気になる事ばかりだったので1ヶ月頑張りたいと思います😊 40代女性

ストレッチオーラルの講座もご受講して頂いた方

講座、色々と深掘りしていただいて改めて気付くことが多く受けて良かったです(いいね)

50代女性

終了後、2.3日置いて個別のトレーニングメニューをお送りし、1ヶ月後に変化確認をすると言った流れです。

どんな変化があるか楽しみです

私も同じメニューをしようと今朝からトライ中です

次回の日程はまだ決まってませんが、ご興味のある方はご連絡下さいね。

こんな歯磨き粉は辞めて

2025/01/21堺市でお会い口から健康に美しくを目指して

お口のエステをしています。

ほうれい線や二重顎、フェイスラインが気になる

食いしばり、歯ぎしりが気になる。

舌に歯型ついていて、朝起きたら顎に痛みがある

こんな歯磨き粉は辞めて!

1. 発泡剤の入っているもの

ラウリル硫酸ナトリウム(SLS)

泡立ちを良くする界面活性剤。

• 発泡剤は、ジャンプや、食器洗剤にも使われています。口の中も隅々まだ行き渡る作用がありますが口腔内の粘膜を刺激し、口内炎を引き起こすことがあります。

• 口の中がアワアワになり、どこを磨いているのかわからなくなる場合があり、磨けていなくても泡泡になったので、爽快感と磨いた感になってしまいます

•発がん性を指摘されたことがある

「ラウリル硫酸ナトリウム(Na)」は、発がん性を指摘されたことがある成分です。

厚生労働省により追試が行われましたが、発がん性は確認されないとの結論に達しました。

粘膜を刺激し炎症を起こす可能性がある成分ですが、歯磨き粉に含まれるのはごく微量なので問題がないとされています。

2. 研磨剤の入った歯磨き粉

無水ケイ酸や炭酸カルシウムといった研磨剤です。歯磨き粉の成分表には「清掃剤」と表示されていることも多く、リン酸カルシウム、リン酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウムなど多くの種類があります。

これらの研磨剤によって歯の表面エナメル質が傷つき歯に着色が付きやすくなります。

知覚過敏になる、歯と歯茎の境目をブラッシングするのですが、研磨の荒い歯磨き粉だと境目が削られていき、染みる原因になります。

3.人工甘味料(サッカリンなど)

歯磨き粉の味を良くするために使用されます。

理由:

• 一部の人工甘味料は健康への長期的な影響が議論されています。

• 自然な代替品(キシリトールなど)を選ぶのが安全です。

4. フッ化物(過剰摂取の場合)

特徴: 虫歯予防に有効な成分。

理由:

• 過剰摂取するとフッ素症(歯の白斑や変色)を引き起こす可能性があります。

• 小さなお子様にはフッ素濃度の低い歯磨き粉を選びましょう。

5.つぶつぶ入りの歯磨き粉

つぶつぶ入りの歯磨き粉は、小さな顆粒が歯茎の中に入り込みそなかなか取り除く事が出来出来ず歯周ポケットに中に溶けずに細菌が繁殖して歯周病の悪化が考えれます

安全な歯磨き粉を選ぶためのポイント

• 成分表を確認する: 成分リストがシンプルで、自然由来の成分が使用されているものを選びましょう!

私のオススメはB+

歯🦷のちょっとした小ネタなお話し

2025/01/20堺市でお会い口から健康に美しくを目指して

お口のエステをしています。

ほうれい線や二重顎、フェイスラインが気になる

食いしばり、歯ぎしりが気になる。

舌に歯型ついていて、朝起きたら顎に痛みがある

こんなお悩みの方にオススメのエステです

今日はちょっとお口の基礎編

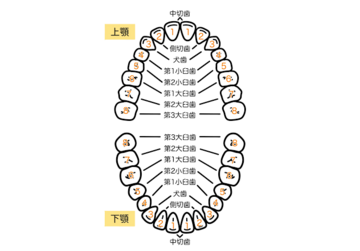

歯の数は何本あるかご存知ですか?

親知らずが上下左右ある人が基本的に最大で

32本になります。

左右に8本づつありそれが上下にもあるのです。

歯にも一本一本名前もついてて

真ん中の歯から言っていくと

名前書いてもいいですか?

真ん中の前歯 切歯 側切歯 犬歯 第一小臼歯

第二小臼歯 第一大臼歯 第二大臼歯 第三大臼歯となります😅

番号でもいいます。1番〜8番まであります。

これに上下左右を組み合わせて、どこどこにむし歯ありなどをカルテに書いたり、話したりしています。

うーん🧐

もし右の上の歯がむし歯になってしたとしたらその歯が第一大臼歯だとしたら

右上6がカリエスとなるんです

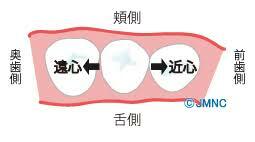

また一本の歯🦷でも真ん中に近いほうが近心

真ん中より遠い方が遠心(えんしん)

となると右上6番の近心がカリエス

もっと細かく伝えないといけなかったら

唇側、頬側 舌側 口蓋側(上顎の事)になるので

もしちゃんと歯科医師にこの歯を見てもらいたいって時には、

右上の第一大臼歯近心口蓋側にむし歯ありますと伝えるんですが長いので

右上6の近心口蓋にカリエスと伝えるんです。

ほんの少し変わるだけなんですけどね

レントゲンは、大きないっぱい歯が映る分は

パノラマといいます。これはオルソパントモの略

小さいレントゲンはデンタルー歯科医院専用の

デンタルX線撮影といいます。

ぜひ、歯科医院に行かれた時に歯科医院スタッフの会話に耳をすまして見てください。

こんな言葉を話していますよ。

嫌な歯医者の時間も楽しく思えるかもです。

二重顎は〇〇の位置を変えるだけで改善できる

2025/01/19堺市で口から健康に美しくを目指して

お口のエステをしています。

ほうれい線や二重顎、フェイスラインが気になる

食いしばり、歯ぎしりが気になる。

舌に歯型ついていて、朝起きたら顎に痛みがある

二重顎は口腔マッサージで改善できる!

「舌位を正しく整えるだけで、驚くほど顔が変わる!」

二重顎やたるみが気になる…そんなお悩みをお持ちではありませんか?実は、口腔マッサージや舌位(舌の位置)を正しく整えるだけで、顔のラインがスッキリする可能性があります。

二重顎の原因とは?

二重顎の原因は、単に体重の増加だけではありません。以下のような要因が関係していることが多いのです:

• 舌位の低下:舌が正しい位置にないと、顎や首周りの筋肉がたるみやすくなります。

舌の位置ってここやでーって教えられた事無いかも知れないんですが、ちゃんと舌にも位置があるんです。胃とかでも胃下垂ってあるのと同じなんですよ。胃下垂になると、食欲ふしんや下痢や便秘を繰り返したりしますよね。

舌はもっと大変で、睡眠時無呼吸症候群や誤嚥性肺炎と深刻な事になることもあります。

• 口呼吸:口で呼吸する習慣があると、顔の筋肉が緩み、フェイスラインが崩れる原因に。

• 姿勢の悪さ:スマホやパソコンを使う際の「うつむき姿勢」が、顎下の筋肉をたるませる要因になります。

• 筋力の低下:特に舌や顎周りの筋肉を普段使わないことで、脂肪が溜まりやすくなります。

舌位を舌スポットに整えると顔が変わる理由

舌位とは、舌が口の中でどの位置にあるかを指します。理想の舌位は「舌スポット」と呼ばれる、上あごの少し前方(前歯の裏あたり)に舌先をつける位置です。この舌位が正しく整うと、以下のような効果が期待できます:

1. 顎下の引き締め

舌が上あごに正しくついていると、顎下の筋肉が引き締まり、たるみや二重顎の改善につながります。

2. フェイスラインがスッキリ

舌の筋肉が適切に使われることで、顔全体のリフトアップ効果が期待できます。

3. 口呼吸から鼻呼吸へ改善

舌位を整えると、自然と口が閉じるため、鼻呼吸の習慣が身につきます。これにより、顔のむくみも軽減されます。

4. 表情が豊かに

舌位を整えることで、顔の筋肉が自然と活性化し、表情筋の動きも良くなります。

口腔マッサージの方法

簡単に取り入れられる口腔マッサージで、二重顎の改善を目指しましょう!

実は明日1月20日にオーラルコンディショニングのセルフケアの講座をするんです

オーラルコンディショニングは、口腔の表情筋を緩めるでいきます。

舌の位置についても、セルフで口腔底を触り舌の動きやすさと二重顎が減るのを体感していただくんですを

舌位を整えると起こる「顔の変化」

舌が正しい位置にあるだけで、顔の印象が変わります!以下のような嬉しい変化が期待できます:

• 二重顎が目立たなくなる

• フェイスラインがシャープに

• 鼻呼吸で顔のむくみが減少

• 笑顔が引き締まり、若々しい印象

こんな変化が感じられるといいですね。

明日が楽しみです。

「舌位を整えることは、顔だけでなく全身の健康を整える第一歩です。」

二重顎やフェイスラインが気になる方は、ぜひ日々の生活に取り入れてみてください!噛み合わせのズレが与える身体の不調

2025/01/18堺市でお会い口から健康に美しくを目指して

お口のエステをしています。

ほうれい線や二重顎、フェイスラインが気になる

食いしばり、歯ぎしりが気になる。

舌に歯型ついていて、朝起きたら顎に痛みがある

こんなお悩みの方にオススメのエステです

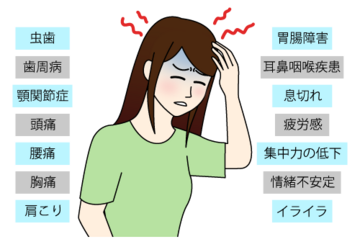

噛み合わせのズレが引き起こす身体の不調

「頭痛、肩こり、腰痛…その原因、噛み合わせかもしれません!」

日常的に感じる不調の原因が、実は「噛み合わせ」にある可能性をご存知ですか?噛み合わせのズレは、口の中だけでなく、身体全体に影響を及ぼすことがあります。

私も今歯科矯正治療をしてるんですが

後3ヶ月で終わりが見えてきたーで、ちっと鏡をみて、びっくりしたのが

眉毛の左右差があってずっと、眉毛を上手に書いて、左右差を合わせてたんですが、揃ってるー

眉の左右なくなってるのを見つけてびっくりでした。

噛み合わせが身体に及ぼす影響

私たちの顎や歯は、体全体のバランスと深く関わっています。噛み合わせがズレると、以下のような影響が現れることがあります:

- 頭痛

噛み合わせが悪いと顎の筋肉に負担がかかり、その緊張が頭部や側頭部に伝わり、頭痛を引き起こすことがあります。特に、こめかみのあたりに痛みを感じる場合は要注意です。

- 肩こり・首のこり

顎の筋肉が緊張すると、首や肩の筋肉も影響を受け、慢性的な肩こりや首のこりにつながることがあります。

- 腰痛や姿勢の悪化

噛み合わせがズレると、顎の位置が変わり、頭のバランスが崩れます。それが全身の姿勢に影響し、結果として腰痛や骨盤の歪みを引き起こすことがあります。

- 顎関節症

顎の開閉時に痛みや音が出る場合は、顎関節症が疑われます。これも噛み合わせの問題と密接に関係しています。

- 睡眠障害

噛み合わせのズレると舌の置き場も変わり呼吸にも影響を及ぼします。気道を確保出来ず

いびき💤や睡眠時無呼吸症候群、またはショートスリーパーなどとも関係があります。

噛み合わせのズレは、以下のような理由で起こることがあります:

• 歯ぎしりや食いしばり

• 虫歯や歯周病による歯の欠損

• 親知らずの影響

• 矯正治療後のトラブル

• 長期間にわたる偏った噛み方(片側だけで食べる癖など)

噛み合わせを整えるには?

噛み合わせのズレが引き起こす不調を改善するためには、以下の対策が効果的です:

1. 歯科医院での診断(矯正治療)

噛み合わせのチェックや顎関節の状態を診断してもらいましょう。必要に応じて調整が行われます。

2. 歯ぎしり対策

歯ぎしりや食いしばりが原因の場合、ナイトガード(マウスピース)を使用することで負担を軽減できます。

3. 姿勢を意識する

姿勢の悪さが噛み合わせに影響する場合があります。ストレッチやエクササイズを取り入れて、全身のバランスを整えることも大切です。

4. セルフケア

食事中は左右均等に噛む習慣を心がける、ストレスを減らすなど、日常生活の見直しも役立ちます。

5.オーラルコンディショニング

口腔から口腔周囲筋や舌筋を緩めるであげる

噛み合わせの改善がもたらす効果があります

噛み合わせを整えることで、頭痛や肩こり、腰痛などの慢性的な症状が改善され、心身のバランスが良くなります。また、歯の健康を守ることにもつながります。

災害時にも命を守る!

忘れがちな口腔ケアの重要性

2025/01/17

堺市でお会い口から健康に美しくを目指して

お口のエステをしています。

ほうれい線や二重顎、フェイスラインが気になる

食いしばり、歯ぎしりが気になる。

舌に歯型ついていて、朝起きたら顎に痛みがある

こんなお悩みの方にオススメのエステです

忘れてはいけない1.17

あれから30年も経つんですね

私はあの時26歳😱

独身だったし、実家だったし、大阪は堺だったので、そんなに何もほとんど無かった。

でもね、あの日の朝何となく地震の時刻前に目が覚めて、そしたらすぐにグラグラと結構な揺れを感じたんです。

すぐにテレビをつけて、震源は淡路島兵庫県やん!

だんだん明るくなってくると、うわー、高速道路倒れてるってのが映り地震の大きさを目の当たりにしました。

災害時に忘れがちな口腔ケアの重要性

そんな阪神大震災

その後東日本の震災

熊本地震

また去年の元旦に起こった能登半島地震と次々と起こる地震です。

地震が起こる度に言われる

防災グッズの確認大切ですよね

飲料水

食糧は言われているけれど

歯ブラシ🪥は忘れられてる感じがする

水がなければ歯は磨けない

歯を磨いている場合では無い

と言われるかも知れませんが

お口のケアが十分に行えないと、口腔内の細菌が増加し、口臭や歯ぐきの腫れなどのトラブルが発生します。

口腔内の細菌は全身の健康に深刻な影響出てきます。

誤嚥性肺炎や呼吸器系の感染症が被災地に蔓延してくるんです。

誤嚥性肺炎とは?

誤嚥性肺炎は、食べ物や唾液、口腔内の細菌などが誤って気管に入ることで発症します。特に高齢者は飲み込む力や咳をする力が低下しているため、誤嚥性肺炎のリスクが高まります。実際に、日本人の死因第3位である肺炎のうち、高齢者の肺炎の約7割が誤嚥性肺炎によるものです。

災害時の関連死と肺炎の関係

災害時に発生する「関連死」は、地震の直接的な原因(圧死や焼死など)による死因以外の死を指します。例えば、避難所生活による不衛生な環境やストレス、体力の低下が原因で肺炎を引き起こすケースが挙げられます。

阪神・淡路大震災(1995年)

• 阪神・淡路大震災では震災関連死が922人にのぼり、そのうち約25%が肺炎によるものでした。

• 避難所生活では感染症対策が不十分だったため、インフルエンザの蔓延や口腔内の細菌による誤嚥性肺炎が発生したと考えられています。

熊本地震(2016年)

• 熊本地震の震災関連死218人のうち、呼吸器系疾患による死者が63人(約29%)で最多でした。

避難所生活での口腔ケア

避難所生活で誤嚥性肺炎などの感染症を防ぐためには、口腔内を清潔に保つことが非常に重要です。以下のポイントを意識しましょう:

1. 必要な防災グッズの準備

歯ブラシ:1人1本を必ず防災リュックに入れておきましょう。

• 洗口液:水が不足している場合でも使えるものを選ぶと便利です。

• 入れ歯ケア用品:入れ歯洗浄剤やケースも準備しましょう。

2. 唾液の分泌を促す

• 避難生活ではストレスや疲労で唾液分泌が減少しがちです。ガムを噛む、口周りをマッサージするなどして唾液分泌を促しましょう。

3. 水がない場合のケア方法

• 洗口液やティッシュを使って歯を拭くことで、簡易的に口腔内を清潔に保つことができます。

4. 軽い運動で飲み込む力を維持

• 喉の筋力低下を防ぐために「あいうべ体操」などの口腔体操を取り入れましょう。

日頃からの備えと意識が命を守る

災害時は口腔ケアが後回しにされがちですが、健康な体を維持するためには欠かせないものです。避難所生活では口腔内の細菌が全身に影響を及ぼす可能性が高いため、防災グッズに口腔ケア用品を含めることや、日頃から誤嚥性肺炎を予防するためのトレーニングを行っておくことが大切です。

口腔ケアは「命を守るケア」であるという意識を持ち、災害時に備えていきましょう。

https://oral-sourire.com/contents_202.html

去年のブログに詳しく書いています。

良かったら読んで見てください。

はたらく細胞 吸った酸素は血液にのって細胞に運ばれるんだよ

2025/01/16お口のエステをしています。

ほうれい線や二重顎、フェイスラインが気になる

食いしばり、歯ぎしりが気になる。

舌に歯型ついていて、朝起きたら顎に痛みがある

「息を止めて下さい‼️しばらく止めたまま生活して下さい」しばらくって1分間?無理かも知れないけどできるかも

エッ!1時間息止めて‼️

無理に決まってるじぁ無いですか(苦笑)

食事を1日取らなくても、スマホを3日触らなくても死なないけど、呼吸をそんなに止めてやらない😱

息吸って吐くだけのシンプルな行動だけじぁないんです。実は体内で複雑かつ重要な事をしています

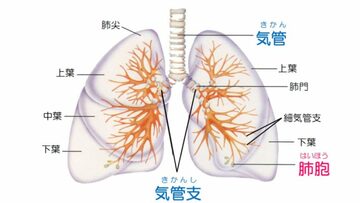

呼吸は「外呼吸」と「内呼吸」という2つのプロセスに分けられ、それぞれが異なる役割を担っています。今回は、この2つの呼吸について書いていきます

呼吸の仕組み:外呼吸と内呼吸の違いと役割

外呼吸とは?

外呼吸は、普段してる、吸ったり吐いたりする呼吸です。肺を通じて体内に酸素を取り込み、二酸化炭素を排出する仕組みです。

外呼吸の流れ

1. 吸気:鼻や口から空気を吸い込み、気管を通して肺に送り込みます。このとき、空気中の酸素が体内に取り込まれます。

2. 肺胞でのガス交換:肺の末端にある「肺胞」という小さな袋状の構造で、酸素が血液中の赤血球に取り込まれ、代わりに二酸化炭素が肺胞に放出されます。

3. 呼気:肺で放出された二酸化炭素を口や鼻から吐き出します。

ポイント

外呼吸は、呼吸器系(鼻、気管、肺)が担う働きです。

外呼吸がスムーズに行われることで、体内に必要な酸素を供給する準備が整います。

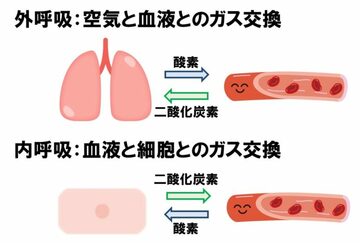

でも、呼吸ってこれだけじゃないんですよね

内呼吸とは?

内呼吸は、外呼吸で取り込まれた酸素を使って細胞がエネルギーを作り出すことを指します。

これは「細胞呼吸」とも呼ばれ、体内のあらゆる細胞で行われています。

内呼吸の流れ

1. 酸素の供給:外呼吸で血液中に取り込まれた酸素は、血液循環によって全身の細胞に運ばれます。

2. 細胞内でのエネルギー生成:細胞の中で酸素がグルコース(糖)と結びつき、エネルギー(ATP)が生成されます。

このとき、二酸化炭素が副産物として生じます。

3. 二酸化炭素の排出:細胞で生じた二酸化炭素は、血液によって運ばれてきた酸素と交代して肺に運ばれ、外呼吸を通じて体外へ排出されます。

ポイント

内呼吸は、私たちが生きるために必要なエネルギーを生み出すことです。

これが滞ると、細胞は機能を失い、体全体の健康が損なわれます。

呼吸は外呼吸と内呼吸がスムーズに連携していることが重要です。

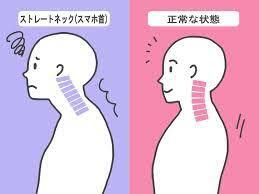

1. 姿勢を整える

猫背やストレートネックは外呼吸の効率を下げてしまいます。正しい姿勢を意識することで、肺が十分に空気を取り込めるようにしましょう。

2. 深い呼吸を意識する

浅い呼吸では外呼吸が不十分になり、内呼吸にも悪影響を与える可能性があります。お腹を膨らませる「腹式呼吸」を意識し、深い呼吸を習慣づけましょう。

3. 適度な運動を取り入れる

運動をすることで、酸素の取り込みやエネルギー生成が活発になり、呼吸機能全体が改善します。

4. 良質な栄養を摂る

内呼吸で使われるグルコース(糖)や酸素を効率的に活用するために、バランスの取れた食事を心がけましょう。

呼吸は私たちが生きるうえで欠かせない重要な仕組みです。外呼吸と内呼吸がしっかりと連携し、体の隅々まで酸素を届けらますように

大人になって気づく口腔機能と歯並び

2025/01/15堺市でお口から健康に美しくを目指して

お口の中からエステをしています。

ほうれい線や二重顎、フェイスラインが気になる

食いしばり、歯ぎしりが気になる。

舌に歯型ついていて、朝起きたら顎に痛みがある

こんなお悩みの方にオススメの

オーラルエステ【大人になって気づく口腔機能の発達と唇の形】

お口は、食べる、話す、呼吸するといった日常生活に欠かせない重要な役割を担っています。ですが、もし子どもの頃に口腔機能が十分に発達しなければ、将来、大人になってからも様々な影響が出てくることがあります。

唇の形が富士山のように…!?

おちょぼ口?

口腔機能が発達していないと、見た目にも影響が及ぶことがあるのをご存知でしょうか?

特に、唇の形。

口呼吸や、正しい舌の位置を保てないままでいると、唇が分厚く、富士山のような形になってしまったり、お口が小さいおちょぼ口のように…

これは、唇や口周りの筋肉が十分に鍛えられていないために、バランスが崩れてしまうことが原因です。

唇が分厚くなる原因

唇が分厚くなる原因の一つに、子どもの頃から口呼吸が習慣化していることが挙げられます。

鼻ではなく口で呼吸をすると、唇や顔全体の筋肉が正しく使われないため、唇が膨らみやすくなります。

また、唇や舌の動きが弱い場合も、表情筋が十分に鍛えられず、唇の形が変わる原因となることがあります。

口腔機能を発達させるためにできること

お子さまの口腔機能をしっかりと発達させることは、将来の健康的な顔つきや表情にもつながります。正しい呼吸法、噛む力を鍛えるための食事、そして口周りの筋肉を意識したトレーニングが大切です。

具体的には以下のことを日常的に意識することが大切です:

• 鼻呼吸を習慣にする:常に鼻から呼吸するように促すこと。

• 噛む力を鍛える食事:しっかり噛むことを意識できる食べ物を取り入れる。

• 口周りの筋肉トレーニング:舌の正しい位置を保つためのエクササイズ

子供の時にしっかりと発達できず、歯並びが悪かったり、顎が小さかったりが原因で口を閉じなく形になった唇など大人になっても大丈夫👌

顔貌も継続して続ける事で変化します。

オーラルコンディショニングは、セルフケアとプロケアの二本立てで変わりたい方へのお手伝いをします。

歯周病シリーズ4弾最後は

生活習慣を整えて歯周病をかいぜんさせる

2025/01/14

堺市でお会い口から健康に美しくを目指して

お口のエステをしています。

ほうれい線や二重顎、フェイスラインが気になる

食いしばり、歯ぎしりが気になる。

舌に歯型ついていて、朝起きたら顎に痛みがある

こんなお悩みの方にオススメのエステです

:歯周病と生活習慣の関係

定期的にメインテナンスに通っていても、歯磨きをしっかりしていても、歯周病になりやすい方がいます。

歯周病のなりやすさには「免疫」も深く関わっているます

歯周病を予防するだけでなく、全身の健康な身体を手に入れることができます

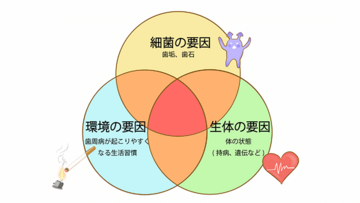

1.歯磨き不足だけではない、歯周病の原因

歯周病の危険な要因は大きく分けて、3つあります。

1 細菌の要因→歯垢、歯石

2 生体の要因→体の状態(持病、遺伝など)

3 環境の要因→歯周病が起こりやすくなる生活習慣

歯周病を予防するうえで、一番大切なことは毎日の歯磨きで汚れを落とすことですが、

プラスして日々の生活習慣を整えることも大切です。 疲れているときに歯ぐきが腫れたり、出血したりすることがあります。これは、普段均一に免疫が行き届いているのに疲れと言う体の免疫が落ちてしまうことでお口の中で歯周病菌の力が強まるために起こります。

このように、歯周病は全身の状態と深く関わっています。規則正しい生活習慣をおくることは、体の免疫を下げないためにも大切になります。

2.免疫とは?

私たちの体に備わっている免疫システムは、外から侵入した細菌や体内で発生したガン細胞を退治してくれる役割を担っています。しかし、この免疫力が弱まると体は細菌と戦う力がなくなります。よって、体調を崩したり、病気にかかったりしやすくなります。

3.歯周病と免疫の関係

お口の中には300種類以上もの菌たちがバランスをとり、共生しあっています。しかし、体の免疫システムが弱まるとお口の中の細菌のバランスが崩れはじめ、歯周病菌が優位になります。優位になり力が強まった歯周病菌は、歯を支える骨(歯槽骨)をどんどん破壊していきます。 また、免疫機能は加齢とともに低下します。歯周病発症者は30~40代から増加していきますので、歯周病予防には歯磨きだけでなく、体の免疫機能を高めお口の中の細菌バランスを維持する必要があるのです。

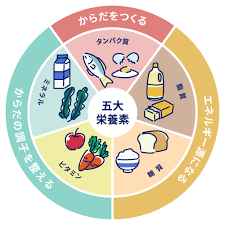

4.免疫力を上げる方法

免疫力が上がれば、歯周病やガンなどの病気を予防でき、体調も整います。

そのためにも、正しい生活習慣を身につけましょう。以下のポイントに気をつけてみてください。

1 栄養バランス

免疫力を上げる栄養素はビタミンB,C,A,E、ミネラル、タンパク質などがあります。

【参考食材】

* ビタミンB→卵、納豆、乳製品、レバー ビタミンC→フルーツ、野菜 ビタミンA→緑黄色野菜、チーズ ビタミンE→ナッツ類、かぼちゃ、アボカド ミネラル→海藻類 タンパク質→肉、魚、卵、乳製品

以上の栄養素をバランスよく摂取しましょう。

また食事の注意点として、糖質(白米・パン・麺)の過剰摂取に気を付けましょう。 血糖値の上昇は糖尿病につながります。糖尿病は、歯周病を悪化させるうえ、その他身体の病気の原因にもなります。

2 アルコール

* 過度の飲酒は、肝臓機能を低下させ免疫力の低下をまねきます。 肝臓は”沈黙の臓器”と言われており大切な役割を担っているにもかかわらず、病気の早期発見が難しい臓器です。 厚生労働省では、1日平均純アルコールで20グラム程度(ビールでは500ml缶1本、ワインであればグラス2杯程度)が摂取指標とされています。 節度ある飲酒を心がけましょう。

3 タバコ

• 喫煙は歯周病の最大のリスク因子です。血流を悪化させ、歯肉の回復を妨げます。

• 禁煙することで歯周病の進行を抑えることが可能です。

喫煙は歯周病やその他病気を発生させる強力な危険因子です。

4 睡眠

* 質の良い睡眠をとることが重要になります。睡眠中は、副交感神経が優位になり心も体もリラックス状態になるので、免疫細胞が活発になります。

睡眠の質が上がり、日中の眠気もなくなれば仕事や勉強に集中できるので、一石二鳥です。

【質の良い睡眠をとるために気を付けること】

* 毎日同じ時間に寝て、同じ時間に起きる 朝日を浴びる 寝る前にテレビやスマートフォンをみない 寝る直前に食べない お風呂は寝る2~3時間前にすませる

* また、睡眠不足になると血糖値のコントロールが悪くなります。そのため、糖尿病のリスクが高くなり、糖尿病と関係の深い歯周病が悪化します。上記のことに気を付けて、最低6~7時間の睡眠時間を確保しましょう。

5 よく笑う 免疫力を上げる一番簡単な方法です。

* 笑うことで、副交感神経が優位になり体がリラックスします。また、ストレス解消の効果もあります。ストレスは免疫力を下げます。

生活の質が上がれば日々のパフォーマンスもあがります。

*笑いヨガは、笑い事と呼吸(複式呼吸)をするのでオススメです

歯周病は生活習慣病の一種です。日々の生活習慣を見直して、全身とお口の健康を守っていきましょう。

ストレスが免疫力を低下させ、歯周病菌が繁殖しやすくなります。リラクゼーションを心がけましょう

第一三共ヘルスケアお口カレッジ参照(歯周病ケアサイト)

歯周病を改善するために必要な事

2025/01/13堺市でお会い口から健康に美しくを目指して

お口のエステをしています。

ほうれい線や二重顎、フェイスラインが気になる

食いしばり、歯ぎしりが気になる。

舌に歯型ついていて、朝起きたら顎に痛みがある

こんなお悩みの方にオススメのエステです

歯周病3日目

歯周病の治療と歯肉改善のためにできる事

セルフケアとプロフェッショナルケアの重要性

歯周病は、日本人の多くが抱える歯の病気です。その原因は、歯に付着した細菌の塊「歯垢」です。歯周病を治療し、進行を食い止めるには、この歯垢や歯石をしっかり取り除くことが何よりも重要です。今回は、歯周病の治療と改善方法について解説します。

歯周病治療の基本は、

患者さん自身が行う「セルフケア」

歯科医院で行う「プロフェッショナルケア」

を組み合わせることです。

セルフケア(ブラッシング)

毎日の歯磨きが歯周病治療の第一歩です。

しかし、多くの人が「磨いているつもり」でも、実は歯垢がしっかり落とせていない場合があります。

ブラシの毛先が正確に歯の表面や歯と歯茎の境目に当たるよう意識しましょう。

簡単歯磨きの仕方は以前書いたブログを見てください

ポイント:

• 歯ブラシはやさしく小刻みに動かす。

• 歯間ブラシやフロスを使って、歯と歯の間の汚れも除去する。

プロフェッショナルケア

歯科医院では、専門的な機器を用いて歯垢や歯石を除去すること、歯の表面の汚れを取り除くを行います。また、必要に応じてぐらつきのある歯の咬み合わせを調整し、負担を軽減する処置も施します。

歯周病の進行に応じた治療

基本治療

歯周病の進行度にかかわらず、まずは基本治療が行われます。これには以下のような処置が含まれます:

• スケーリング:

歯や歯根の表面に付着した歯垢・歯石を器械で除去する。

• ルートプレーニング:

歯の根の表面を滑らかにし、細菌や毒素を除去する。• 咬み合わせの調整:ぐらぐらした歯への負担を軽減するために、噛み合わせを調整する。

軽度の歯周病や歯肉炎であれば、この基本治療のみで改善する場合があります。

外科治療

基本治療だけでは歯周病が改善されない場合は、外科的治療が必要になることがあります。

これは、歯周ポケットを減少させる手術や、失われた骨を再生させる再生療法などがあります。

画像を見ると気持ち悪いとおもうのでやめ時ます

治療後の定期的なメインテナンスは重要‼️

歯周病治療後は、定期的なメインテナンスが欠かせません。

• ポケットの深さや歯茎の健康状態を定期的にチェックする。

• 歯科医院で定期的なクリーニングを受けることで、再発を防ぐ。

これを続ける事が大切になります。

セルフケアをより効果的に行うためのポイント

• 毎日のブラッシングでは、歯ブラシだけでなく歯間ブラシやフロスも併用する。

• 食生活を見直し、糖分の多い食品を控える。

• 喫煙を控える。喫煙は歯茎の血行を悪くし、歯周病の進行を加速させます。

ぜひ国民病と言われる歯周病もセルフケアとプロフェッショナルケアを噛み合わせて、改善させて行きましょう

歯周病が気になる方は、まずは歯科医院で検査を受けてみましょう。そして、日々のセルフケアを見直し、専門的なプロフェッショナルケアと組み合わせることで、健康な歯を保ちましょう!

歯周検査とセルフチェックリストやって見てね

2025/01/12堺市でお会い口から健康に美しくを目指して

お口のエステをしています。

ほうれい線や二重顎、フェイスラインが気になる

食いしばり、歯ぎしりが気になる。

舌に歯型ついていて、朝起きたら顎に痛みがある

こんなお悩みの方にオススメのエステです

歯周の検査と歯周病のセルフチェックリスト

歯周病の検査と言っても色んな検査があります

歯周病では、以下の項目についての検査をおこないます。

①歯周ポケット検査(プロービング検査)

②BOP(出血歯数)

③歯の動揺度検査

④プラークコントロール・レコード

⑤レントゲン検査

⑥咬み合わせの検査

⑦細菌検査

⑧唾液検査

① 歯周ポケット検査とは

歯周ポケット検査では、専用の器具で歯と歯肉の間の深さを測定します。

• 健康な状態:1~3mm

• 軽度の歯周病:4mm以上

• 中等度以上:6mm以上

② 動揺と③出血

• 動揺:歯が揺れるのは、歯周組織や骨の破壊が進んでいるサインです。

• 出血:歯磨き時の出血は炎症が起きている可能性が高く、歯周病の初期段階で現れる症状です。

- ●歯周病のセルフチェックリスト

- ・朝起きたときに、口のなかがネバネバする。

- ・歯みがきのときに出血する。

- ・硬いものが噛みにくい。

- ・口臭が気になる。

- ・歯肉がときどき腫れる。

- ・歯肉が下がって、歯と歯の間にすきまができてきた。

- ・歯がグラグラする。

3. 早期発見と治療

歯周病の初期は痛みも無いのでわかりずらいですが。(これが国民病といわれる原因かも)

痛みがないうちに症状を見つけることが重要です。

定期的な検査で進行を防ぎましょう。

また明日

歯周病菌と全身への影響

2025/01/11堺市で口から健康に美しくを目指して

お口のエステをしています。

ほうれい線や二重顎、フェイスラインが気になる

食いしばり、歯ぎしりが気になる。

舌に歯型ついていて、朝起きたら顎に痛みがある

こんなお悩みの方にオススメのエステです

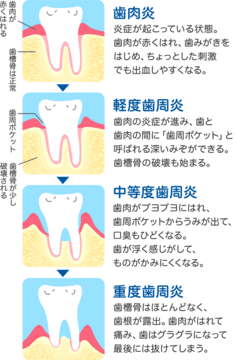

歯周病とは?歯周病菌と全身への影響

1. 歯周病とは何か

歯周病は、歯を支える歯周組織(歯肉や骨)が破壊される病気です。初期段階では「歯肉炎」、進行すると「歯周炎」となり、最悪の場合は歯を失う原因にもなります。

原因としては、歯磨きが不十分であることや歯と歯茎の間に“歯垢(しこう)”がたまることが挙げられます。歯周病を進行させる原因として、不規則な生活、歯ぎしり、合っていない入れ歯、喫煙、ストレスなどが挙げられます。

歯磨き不十分になると歯周病菌が増えるんです。それが問題なんです。その中でも、

最も厄介な歯周病菌をこう呼びます。

2. 歯周病菌の中で最悪菌「レッドコンプレックス」

歯周病菌の中でも特に病原性が高い3種類を「レッドコンプレックス」と呼びます。

• Porphyromonas gingivalis(P. gingivalis)

ポルフィロモナス・ジンジバリス

• Tannerella forsythia(T. forsythia)

タンネレラ・フォーサイシア

• Treponema denticola(T. denticola)

トレポネーマ・デンティコーラ

覚えられないけど、この菌達が最強最悪な菌

これらは歯周ポケット内で増殖し、歯周組織を破壊するとともに、炎症を引き起こし出血を好む菌

酸素が嫌いな菌達なので、歯茎の奥へ奥へと入り込みやがて、歯🦷が抜け落ちる事になります。

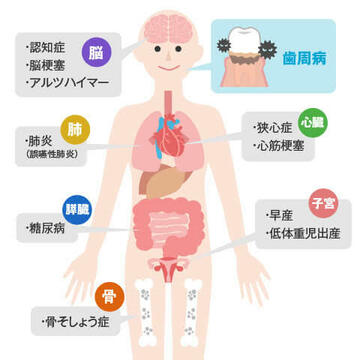

3. 全身疾患との関係

歯周病菌や炎症性物質が血流を介して全身に広がり、次のような病気のリスクを高めます:

• 心血管疾患(動脈硬化や心筋梗塞)

• 糖尿病(血糖コントロールの悪化)

• 早産や低体重児出産

• 認知症(脳への炎症影響)

歯周病と全身や歯周病菌のピラミッドの最高峰にいる悪玉3菌を書いてみました。

マスクのメリットとデメリットをまとめてみました。

2025/01/10堺市で口から健康に美しくを目指して

お口のエステをしています。

ほうれい線や二重顎、フェイスラインが気になる

食いしばり、歯ぎしりが気になる。

舌に歯型ついていて、朝起きたら顎に痛みがある

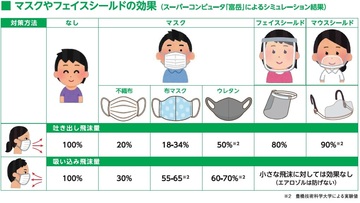

年末年始、インフルエンザとコロナが大流行していました。私はマスク嫌い派なんですが

やっぱり満員電車なすごい人混みを歩くとなると、マスク必要かなぁと思ったりします。

今や日常生活の一部となったマスクの着用。

感染予防をはじめとした多くの利点がある一方で、長時間の使用や生活習慣の変化によって、デメリットも指摘されています。

今回は、

マスクのメリットとデメリットを整理し、それぞれの特徴について書いていきます。

マスクのメリット

1. 感染予防

マスクは飛沫感染を防ぐための基本的な対策として有効です。特に、風邪やインフルエンザ、COVID-19などの感染症対策として、周囲の人への配慮にもなります。

基本、感染している人が、他の人に移さない様にするものです。

2. 保湿効果

マスクを着けることで口や喉が乾燥しにくくなり、風邪や喉の不調を防ぐ効果があります。

濡れマスクは、冬場や空気が乾燥する季節には、保湿の役割がありがたいですよね。

3. 防寒対策

顔を覆うことで寒さを和らげる効果があります。冷たい風から肌を守り、体温低下を防ぐ手助けにもなります。

4. メイクの簡略化

マスクで顔の半分が隠れるため、化粧の手間を省けると感じる方も多いです。特に忙しい朝には助かります。

5. 表情を隠せる安心感

表情を隠せるため、緊張したり、疲れた顔を見せたくない場面で安心感を得られるという意見もあります。

マスクのデメリット

1. 肌トラブル

長時間の使用による摩擦や蒸れが原因で、ニキビや肌荒れが起こりやすくなります。特に敏感肌の方には悩みの種です。

2.呼吸が浅くなる

マスクをしていると無意識に口呼吸になりやすく、酸素の取り込みが減ることで呼吸が浅くなる傾向があります。これが疲れやすさにつながることも。

3. コミュニケーションの障害

表情が見えないため、相手の感情を読み取りにくく、コミュニケーションが円滑でなくなることがあります。特に初対面の場面や仕事上ではデメリットとなる場合があります。

4. 口元の筋力低下

長時間マスクをしていると、口元や頬の筋肉を使う機会が減り、筋力が低下する可能性があります。これがフェイスラインや笑顔の表情に影響を与えることも。

5. 依存性の問題

マスクを外すことに不安を感じたり、人前で外すのをためらう「マスク依存症」のような心理的な影響がある場合も。

マスクと上手に付き合うポイント

1. 適度な着脱を心がける

感染リスクが低い場所や状況では、マスクを外して肌や呼吸をリフレッシュしましょう。

2. スキンケアを徹底する

マスクによる肌トラブルを防ぐため、保湿ケアやこまめな洗顔を心がけることが大切です。

3. 表情筋トレーニングを取り入れる

マスク生活で衰えやすい口元の筋肉を鍛えるために、ストレッチや簡単なエクササイズを取り入れましょう。

「Stretch Oral」を使って粘膜から表情筋を緩めてあげるのも効果的です。

4. コミュニケーションで意識的に声をかける

表情が見えない分、相手に配慮して言葉でしっかり感情を伝えることを意識しましょう。

口腔機能の衰えも早めに気づいて改善できます

2025/01/09堺市でお口から健康に美しくを目指して

お口のエステをしています。

ほうれい線や二重顎、フェイスラインが気になる

食いしばり、歯ぎしりが気になる。

舌に歯型ついていて、朝起きたら顎に痛みがある

【オーラルフレイルと口腔機能低下症の重要性】

先日、口腔機能低下症の検査を患者さんに行いました。その患者さんは3年前に脳梗塞を患い、言葉の発音が難しかったのですが、病院で提案されたトレーニングを続けることで、かなり改善されていました。今回は、口腔機能の重要性と、オーラルフレイルについて考えてみます。

1. オーラルフレイルとは?

オーラルフレイルとは、食べる・話すなど、口の機能が少しずつ衰えていく状態のことを指します。放置すると、誤嚥(ごえん)性肺炎や栄養不足、さらには全身の健康に影響を及ぼす可能性があります。

この検査は50歳以上の方は基本受けられる事ができるんです。困って無いと思われても一度受けて見ると、衰えに気づく事もできるし、そこから改善させる事もできるので、オススメの検査です。

2. 口腔機能低下症の検査内容

• 残存歯:歯が何本残っているかを確認。歯の本数が少ないと、噛む力が低下します。

• 舌の乾燥:唾液の分泌が少ないと、食べ物を飲み込みにくくなるだけでなく、口内環境が悪化します。

• 舌圧:舌の力が弱まると、飲み込む力も低下します。

• 舌の汚れ:舌苔(ぜったい)が多いと口臭や誤嚥のリスクが高まります。

• 滑舌:発音が不明瞭になると、会話の機会が減り、コミュニケーションが難しくなる可能性があります。

3. トレーニングでの改善例

この患者さんは、病院で以下のようなトレーニングを行っていました:

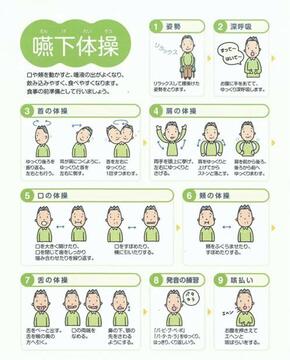

・飲み込みの練習: 嚥下体操ってのがあります

この嚥下体操はすごく色々な口腔体操が含まれててむせたりする人にはオススメ!

• 舌のストレッチ:舌を上下左右に動かす練習で舌圧を改善。

• 発声練習:「パパパ」「カカカカ」「ララララ」と続け発声することで滑舌を向上

• 唾液腺マッサージ:唾液の分泌を促すことで、舌の乾燥を予防。

定期的なトレーニングの積み重ねで、驚くほど改善が見られました。

4. セルフケアのすすめ

• 毎日、鏡の前で「あいうべ体操」などを行う。

• 唾液腺をマッサージして唾液分泌を促す。

• 舌のストレッチ

・エアーぶくぶく

・口腔マッサージ

オーラルコンディショニングのカウンセリングも

オーラルフレイルの様な検査がたくさん入ってまよ^_^

口腔機能は全身の健康とも密接に関わっています。少しの意識とケアが、生活の質を大きく向上させます。ぜひ、日々のセルフケアを取り入れてみてくださいね!

口呼吸が歯並びに与える影響!

2025/01/08堺市でお口から健康に美しくを目指して

お口のエステをしています。

ほうれい線や二重顎、フェイスラインが気になる

食いしばり、歯ぎしりが気になる。

舌に歯型ついていて、朝起きたら顎に痛みがある

口呼吸が歯並びに与える影響!

口呼吸は、単なる呼吸の仕方の問題ではなく、歯並びや顎の成長にも大きく関係しています。特に、成長期の子どもたちにおいて口呼吸が習慣化すると、次のような影響を及ぼす可能性があります。

1. 出っ歯(上顎前突)の原因に

口呼吸をしていると、上唇が適切に閉じられず、歯列が前に押し出される傾向があります。その結果、前歯が突出してしまい、いわゆる「出っ歯」の状態になりやすいのです。

この写真私の歯の模型なんです😳

こんなにも、前の歯が出てるなんて😱

前歯でうどん切れなかった😭

2. 顎の成長に影響

常に口を開けていることで舌の位置が下がり、上顎の成長が十分に発達しなくなります。これにより、顎が狭くなり、歯が正しい位置に並べなくなることがあります。また、下顎の後退(顎が小さく見える)が起こる場合もあります。

3. 表情筋や顔貌への影響

口を閉じる筋肉(口輪筋)が弱くなることで、顔全体の筋肉バランスが崩れます。これにより、顔が縦に伸びたような印象になり、「面長」や「だらしない顔つき」に見えることがあります。

4. 口腔環境の悪化

口呼吸は、唾液の分泌が減り、口内が乾燥しやすくなります。これにより、虫歯や歯周病のリスクも高まります。

口呼吸を改善するために

1. 舌の位置を整える練習

舌を上あごにつける「正しい舌のポジション」を習慣づけましょう。これにより、歯列や顎の成長を正しい方向に導けます。

2. 鼻呼吸を意識する

寝ている間に口が開いてしまう方には、「口テープ」などを活用し、鼻呼吸を促す方法があります。

3. 口腔機能を高めるトレーニング

あいうべ体操やストレッチオーラル、オーラルコンディショニングセルフケア

などを活用して、口腔周りの筋肉を鍛え、自然と鼻呼吸に移行する習慣を作りましょう。

今日は七草粥の日!春と秋の違いにびっくり

2025/01/07堺市でお口から健康に美しくを目指して

お口のエステをしています。

ほうれい線や二重顎、フェイスラインが気になる

食いしばり、歯ぎしりが気になる。

舌に歯型ついていて、朝起きたら顎に痛みがある

こんなお悩みの方にオススメのエステです

今日は七草粥の日!春と秋の七草のお話

1月7日といえば、「七草粥」を食べる日ですね!日本の伝統的な風習で、年末年始のごちそうで疲れた胃腸を休め、健康を祈る意味があります。今日は、春の七草と秋の七草について書いて見ました。

春の七草とは?

春の七草は、以下の7種類の草や野菜を指します。スーパーでも盛んに売ってるし、よくご存知と思いますか

ブログも七草の感じで😅😅

「せり・なずな・ごぎょう・はこべら・ほとけのざ・すずな・すずしろ」

• せり:香り高い野草で、食欲を増進します。

• なずな(ペンペングサ):昔から薬草として使われてきました。

• ごぎょう(ハハコグサ):喉の不調に良いとされています。

• はこべら(ハコベ):カルシウムが豊富で、胃腸の調子を整えます。

• ほとけのざ(コオニタビラコ):食物繊維が豊富です。

• すずな(カブ):胃腸を整え、消化を助けます。

• すずしろ(ダイコン):解毒作用があり、消化を促進します。

七草粥を食べる風習は平安時代から続いており、新年の無病息災を祈る意味があります。

まひろも道長様も食べてたんでしょうね。光る君ロスはまだ続いてる

秋の七草とは?

春の七草が「食べる」ものなら、秋の七草は「見る」ためのものとされています。以下の7種類です

「萩(はぎ)・桔梗(ききょう)・葛(くず)・藤袴(ふじばかま)・尾花(おばな/ススキ)・女郎花(おみなえし)・朝顔(あさがお/桔梗の別名)」

調べてびっくりしたのが、お恥ずかしいですが

秋の七草はいつ食べるんだと思いながら、探してたら、食べる為じぁなかったんです。

秋の風情を楽しむための草花で、万葉集にも詠まれています。秋の七草を食べる風習はなく、観賞用として楽しむものでして

春と秋、それぞれの七草の違い

春の七草は、お正月の疲れを癒し、体調を整える役割を持つ「食材」。

一方、秋の七草は、美しい景色を楽しむための「観賞用」です。

今日はぜひ七草粥を楽しんでみてください。お正月の疲れを癒しながら、昔から続く日本の季節の文化に触れるいい機会になると思います!

ブログも7日で一息ブログでした😍

柔らかいおかゆですが、唾液と混ぜる事でもっと胃を休める事出来ます。すするだけじゃなく、少しは噛んでくださいね

歯並び顔の見た目も関係があります。

2025/01/06堺市でお口から健康に美しくを目指して

お口のエステをしています。

ほうれい線や二重顎、フェイスラインが気になる

食いしばり、歯ぎしりが気になる。

舌に歯型ついていて、朝起きたら顎に痛みがある

こんなお悩みの方にオススメのエステです

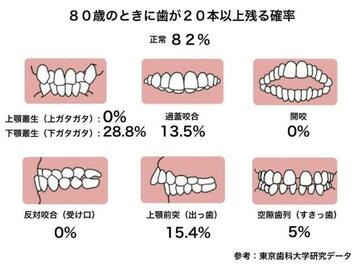

「歯並びと顔貌の関係」

歯並びは、単に見た目や噛む機能に影響を与えるだけでなく、顔の形や表情にも大きな影響を及ぼします。今日は、歯並びと顔貌の関係についてお話しします。

1. 歯並びが顔の形に与える影響

歯並びが悪いと、顎や骨格に負担がかかり、顔の形そのものが変わることがあります。

• 前歯が突出している場合

上顎が前に押し出されるため、顔全体が縦長に見える傾向があります。また、口元が突出し、横顔のバランスが崩れることもあります。

• 下顎が後退している場合

いわゆる「二重顎」や、顎が小さく見える原因になります。これにより、フェイスラインがぼやけた印象になることがあります。

• 噛み合わせが悪い場合

顎の成長が不均衡になることで、顔が左右非対称になることも。左右のバランスが整わないと、顔全体の印象が変わります。

2. 表情筋への影響

歯並びは、顔の表情を作る筋肉にも影響を与えます。

• 噛み合わせが悪い場合

頬や口元の筋肉が正しく使われないため、表情が乏しくなりがちです。また、ほうれい線や口元のたるみを招く原因にもなります。

• 安静空隙が保たれていない場合

口が閉じられない「お口ポカン」の状態だと、顎や頬の筋肉が緩み、顔全体がたるんだ印象に。これが長期化すると、老け顔や疲れ顔に見えることもあります。

3. 歯並びを整えることで得られる顔貌の変化

歯列矯正や口腔ケアを行うことで、顔貌が整い、若々しい印象を取り戻すことができます。

• フェイスラインがシャープに

噛み合わせが整うことで、顎のラインがはっきりとし、顔が引き締まった印象になります。

• 自然な笑顔に

歯並びが整うことで、笑顔がより魅力的に。歯を見せることに抵抗がなくなるので、自信を持って笑えるようになります。

4. 毎日のセルフケアで顔貌を守る

歯並びのケアは、単に歯医者さんに任せるだけではなく、日々の習慣が重要です。

• 正しい舌の位置(安静空隙の保持)を意識する。

• 食事の時にはしっかり噛む習慣をつける。

• オーラルコンディショニングを取り入れる。

歯並びは健康だけでなく、美しさにもつながる大切な要素です。 口腔ケアを通じて、理想的な顔貌を手に入れてみませんか?

ぜひ、あなたの歯並びと顔の関係を見直してみてください!

大人も歯並び、噛み合わせ大切です

2025/01/05堺市でお口から健康に美しくを目指して

お口のエステをしています。

ほうれい線や二重顎、フェイスラインが気になる

食いしばり、歯ぎしりが気になる。

舌に歯型ついていて、朝起きたら顎に痛みがある

こんなお悩みの方にオススメのエステです

「大人の歯並びと噛み合わせの重要性」

歯並びや噛み合わせは、見た目の美しさだけでなく、私たちの健康全般に深く関係しています。歯がきれいに並び、正しい位置で噛めることは、全身の健康を守るためにとても大切です。今日は、歯並びと噛み合わせが健康にどのような影響を与えるのか、そしてその改善がもたらす効果についてお話しします。

1. 歯並びが悪いと起こる体の不調

歯並びが悪いと、噛み合わせに問題がおこり、つぎのような体の不調を引き起こすことがあります。

• 頭痛や肩こり

噛み合わせがずれることで、顎の筋肉や関節に負担がかかり、首や肩の筋肉も緊張します。これが頭痛や肩こりの原因になります。

矯正の途中でやめてしまい、余計に噛み合わせがズレて口が開けにくくなったりします

• 消化不良

正しい位置で噛むことができないと、食べ物がしっかり細かくならず、胃や腸に負担がかかります。これが消化不良や胃もたれの原因になることも。

• 姿勢の崩れ

噛み合わせが悪いと、全身のバランスが崩れ、猫背や腰痛、体の左右差など、姿勢に悪影響を及ぼします。身体の歪みに繋がります

2. 安静空隙(あんせいくうげき)の重要性

「安静空隙」とは、上下の歯が軽く離れている状態を指します。この自然な隙間は、顎関節や筋肉に負担をかけない理想的な状態です。しかし、歯を常に食いしばっていたり、噛み締めてしまう癖があると、この空隙が失われ、以下のような問題が発生します。

• 顎関節症

顎の関節や周囲の筋肉に負担がかかり、痛みや音が鳴るといった症状が現れることがあります。

• 歯のすり減り

食いしばりや歯ぎしりによって歯がすり減り、知覚過敏や歯の破損につながります。

安静空隙を意識するためには、日頃から上下の歯を「離している」状態を心がけることが大切です。リラックスした時に「舌は上顎につき、唇は閉じて、歯は離れている」状態が理想です。

3. 大人の歯並び改善で得られるメリット

歯並びや噛み合わせを改善することで、次のようなメリットが得られます。

• 見た目の向上

笑顔に自信が持てるようになり、表情が明るくなります。

• 全身の健康向上

頭痛や肩こり、胃腸の調子が良くなるなど、体全体の不調が改善されることがあります。

• 噛む力の向上

噛む機能が正常になることで、食事がより楽しくなり、栄養摂取の効率もアップします。

・睡眠の質の向上

口腔が広がり舌の可動域もアップするため、[落ちベロ]の改善にも繋がります

4. セルフチェックとセルフケアのすすめ

自分の歯並びや噛み合わせに問題がないか、次のような点をチェックしてみましょう。

• 噛み合わせが左右対称かどうか

• 食事中に顎が疲れる、音がする

• 歯を磨くとき、歯がすり減っている箇所があるか

もし気になる点があれば、いつでも聞いて下さい。また、日常のセルフケアとして、安静空隙を意識したり、口腔マッサージやストレッチで顎周りをほぐす方法もお伝えしますこれも効果的です。

まとめ

大人になってからでも歯並びや噛み合わせを改善することで、体の不調を解消し、健康な毎日を手に入れることができます。まずは自分の状態を知り、必要なケアや改善方法を取り入れてみましょう!

こどもの歯並びが悪くなる原因2日目

姿勢や癖が歯並びに与える影響

2025/01/04

堺市でお口から健康に美しくを目指して

お口の中からエステをしています。

ほうれい線や二重顎、フェイスラインが気になる

食いしばり、歯ぎしりが気になる。

舌に歯型ついていて、朝起きたら顎に痛みがある

「姿勢や癖が歯並びに与える影響」

子どもの歯並びは、口だけでなく全身の習慣や姿勢にも深く関係しています。今日は、姿勢や無意識の癖が歯並びに与える影響について見ていきましょう。

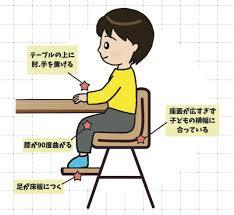

1. 食事時の姿勢の影響

食事時の姿勢が悪いと、噛む力や歯並びに悪影響を及ぼします。

• 問題:

足が床につかず、ぶらぶらした状態で食事をすると、体が安定せず噛む力が弱くなります。また、背中を丸めて食事をすると、顎の動きがスムーズでなくなり、噛み癖や噛み合わせのズレを引き起こすことがあります。

• 影響:

噛む力が弱いと、顎や歯に十分な刺激が与えられず、正しい発達が妨げられることがあります。また、足をぶらぶらさせた状態では集中力も下がり、落ち着きがなくなる原因にもなります。

• 対策:

足が床につく高さの椅子や、しっかりと背中を支える椅子を用意しましょう。また、「背筋を伸ばして、足を地面につけて座る」習慣を小さい頃から意識させることが大切です。

2. 姿勢全体の影響(ストレートネック)

現代では、スマホやタブレットを見る時間が増え、子どもたちにも猫背やストレートネックが見られます。

• 問題:

姿勢が悪いと、舌や顎の位置がずれ、口腔発達に影響します。

• 影響:

顎の位置が変わることで、歯の噛み合わせや並びが不均一になることがあります。

• 対策:

机や椅子の高さを子どもの体型に合わせて調整し、正しい姿勢を意識させることで改善が期待できます。

3. 指しゃぶりや爪噛む癖

指しゃぶりや舌を押し出す癖、唇を噛む癖など、無意識の癖も歯並びに影響します。

• 問題:

長期間の指しゃぶりは、上の歯が前に出たり、奥歯の噛み合わせがズレる原因に。

• 影響:

見た目の問題だけでなく、噛む・発音する機能にも影響を与えることがあります。

• 対策:

指しゃぶりが続く場合は、代わりの興味を与えるなど、無理なく改善を目指しましょう。指しゃぶりは、3歳までは様子を見ましょうと言われています。これは私の意見ですが

いっぱい抱っこや、そのこどもに関心を向けてヨシヨシしてあげる事で、子どもも安心して指しゃぶりを辞めれる事はありますよ。

その時だけでもいっぱい愛情を注いでみて下さい

堺市でお口から健康に美しくを目指して

お口の中からエステをしています。

ほうれい線や二重顎、フェイスラインが気になる

食いしばり、歯ぎしりが気になる。

舌に歯型ついていて、朝起きたら顎に痛みがある

こんなお悩みの方にオススメのエステです

2日に分けていきます。

1日目:「子どもの歯並びが悪くなる原因とは?」

子どもの歯並びが悪くなるのは、成長期の生活習慣が深く関係していることをご存知ですか?小さい頃から意識することで、未来の歯並びや口腔機能を守ることができます。

今回は、歯並びに影響する2つの原因について書いていきます

1. 小さい頃の口呼吸(お口ポカン)

お口が常に開いている「お口ポカン」は、ほんの少しのお口ポカンも関係しています。歯並びや口腔機能全体に悪影響を及ぼします。

原因:

口を閉じる筋力が弱い、鼻炎やアレルギーで鼻呼吸が難しい状態。

影響: 舌が正しい位置(上あごの裏)にいないため、上あごが十分に発達せず、歯が重なって生える可能性があります。

対策:

鼻呼吸を促すトレーニングや、日常生活で口を閉じる習慣づくりが効果的です。

2. 離乳食の食べさせ方

離乳食の時期は、顎や口の筋肉を発達させる大切な時期です。

問題:

食べさせる時のスプーン🥄の角度

かぶりつくことをさせず一口大にして与えてしまう。(かぶりつく事で一口大をじぶんでわからせる)

柔らかいものばかり与えると、十分に噛む練習ができず、顎の成長が遅れることがあります。

影響:

顎が小さいことで、歯が並ぶスペースが不足し、歯並びが悪くなります

対策:

適度に固さのある食材を取り入れることや、スプーンの使い方に気を配ることで、正しい食べ方を身につけられます。

お口ポカン😦をしていると前の歯が出てしまいます。

次回は「姿勢や癖が歯並びに与える影響」について詳しくお話しします。また簡単なお口のトレーニングについてもお伝えします。

口腔マッサージは、何にいいの?

いい事7選

2025/01/02

堺市でお口から健康に美しくを目指して

お口の中からエステをしています。

ほうれい線や二重顎、フェイスラインが気になる

食いしばり、歯ぎしりが気になる。

舌に歯型ついていて、朝起きたら顎に痛みがある

こんなお悩みの方にオススメのエステです

口腔マッサージは何にいいの?

私が自己紹介をする時に口腔マッサージをしています。と言うとよく聞かれます

どんな効果あるの?と

口腔マッサージとは、顔の内側、特に口の中の筋肉やその周辺をほぐすことで、さまざまな効果をもたらすケア方法です。「マッサージ」というとリラクゼーションのイメージがありますが、実は健康や美容にも大きな影響を与えるます。

今日は、口腔マッサージの効果についてお伝えします!

1. 顔のむくみやたるみの改善

口腔マッサージをすることで、口周りや頬の筋肉がほぐれ、血流やリンパの流れが良くなります。その結果、顔のむくみが取れやすくなり、たるみの予防や改善にもつながります。また、フェイスラインがスッキリするので、小顔効果も期待できます。

2. ほうれい線やシワの軽減

口元の筋肉は表情を作る際に重要な役割を果たしますが、凝り固まるとほうれい線やシワが目立ちやすくなります。口腔マッサージで筋肉を柔らかく保つことで、自然な表情が作りやすくなり、シワやたるみが目立ちにくくなります。

3. 顎関節症や食いしばりの緩和

食いしばりや顎関節症で顎周りの筋肉が緊張していると、痛みや違和感を引き起こすことがあります。口腔マッサージを取り入れることで、筋肉の緊張を緩め、顎の動きがスムーズになることがあります。

4. 発声や呼吸の改善

口腔内の筋肉や舌の付け根をマッサージすることで、舌の動きが良くなります。これにより発声がしやすくなったり、鼻呼吸が促進されることもあります。呼吸や発声の改善は、睡眠の質や日常の健康にも良い影響を与えます。

5. 唾液分泌の促進

口腔マッサージは唾液腺にも働きかけるため、唾液の分泌を促します。唾液には、口内環境を清潔に保つ働きや消化を助ける働きがあり、虫歯や歯周病の予防にも効果的です

6. 飲み込みやすくなる

舌やのど周辺の筋肉をほぐすことで、嚥下力(飲み込む力)が向上します。特に高齢の方や食事中にむせることがある方におすすめです。

7. 睡眠の質の向上

舌のストレッチや口腔マッサージを行うことで、「落ちベロ」(舌が喉の奥に落ちる現象)を防ぎ、いびきや睡眠時無呼吸症候群の予防になります。これにより、快適な睡眠が得られます。

まとめ

口腔マッサージは、健康面でも美容面でもたくさんの効果をもたらします。歯磨き後やリラックスタイムに取り入れるだけで、口腔内の環境を整えながら全身のケアにもつながります。

気になる方はぜひ一度お試しください!お家で簡単にできる方法から、専門的なケアまで幅広く対応していますので、気軽にご相談くださいね。

お口の働き○○を詰まらせないために

2025/01/01堺市でお口から健康に美しくを目指して

お口の中からエステをしています。

ほうれい線や二重顎、フェイスラインが気になる

食いしばり、歯ぎしりが気になる。

舌に歯型ついていて、朝起きたら顎に痛みがある

こんなお悩みの方にオススメの

オーラルエステです

新年明けましておめでとう御座います

2025年1月1日よりまた100日ブログが始まりました。

今年は、お口の中の不思議のお話しを書くのと、

大好きなフラダンスの事、チョッピリ失敗談

位で書いていきます。

どうぞよろしくお願いします。

今年は巳年🐍ですね

巳年は、金運が良くなるっTikTokで言ってけど、あやかれるようにしたいです。

今年も好き嫌いの多い私は自分が食べれる好きな物だけを集めてお節料理を作って見ました。

お餅も去年までは実家でついてたんですが、今年は、両親高齢化に伴い無くなったので、お雑煮のお餅は、買ったものです。

毎年年始のニュースには、お餅を喉に詰まらせてお亡くなりにると言う傷ましい記事が上がります。

お口の働き ~噛むこと・飲み込むことの大切さ~

お口は「食べる」「話す」「呼吸する」など、私たちの生活に欠かせない役割を担っています。その中でも「食べる」という働きの基本である噛むことと飲み込むことには、私たちの健康を支える多くの良いことがあるんです。

噛むことで得られる良いこと

食べるのはじめは、食べ物を口に入れてしっかりと咀嚼する事が大切です。

前の歯を使って噛みちぎる

そして舌を使い歯に食べ物を起き、奥歯ですり潰す

頬っぺたと舌を上手に使い、口に入れた食べ物と唾液を混ぜ合わせながら、潰した食べ物を舌に乗せて飲み込む

これだけでも、色んな動作をしながら食べています。

その時には、

1. 唾液の分泌を促進

噛むことで唾液がたくさん出ます。唾液には食べ物を消化しやすくしたり、虫歯や歯周病を予防したりする効果があります。また、唾液は口の中を清潔に保つ重要な役割を果たしています。

2. 脳の活性化

よく噛むことで脳が刺激され、集中力や記憶力が高まると言われています。特に成長期の子どもや高齢者にとって、噛むことは脳の健康にもつながります。

3. 肥満予防

よく噛むと満腹感を感じやすくなり、食べ過ぎを防ぐことができます。時間をかけて食事を楽しむことも、健康的な体づくりにつながります。

4. 顔の筋肉のトレーニング

噛むことで顔周りの筋肉が鍛えられ、フェイスラインが引き締まります。これによって小顔効果も期待できます!

飲み込むことの大切さ

噛んだ食べ物を飲み込むことは、単なる動作以上の意味を持っています。

1. 安全な食事をサポート

食べ物をしっかり噛むことで、飲み込むときの詰まりやむせるリスクが減ります。これは特に高齢者にとって重要です。

2. 全身の健康につながる

スムーズな飲み込みは消化器官に負担をかけず、栄養をしっかり吸収できます。また、口腔機能が衰えると飲み込みが難しくなり、栄養不足や誤嚥(ごえん)性肺炎のリスクが高まるため、日ごろからお口を使う習慣が大切です。

「噛むこと」と「飲み込むこと」は、お口の基本的な働きですが、その効果は全身の健康に影響を与えます。普段の生活の中で、しっかり噛むことを意識してみませんか?お正月の食事も、ゆっくり味わって噛むことを心がけてみましょう!

これからの100日ブログも、どうぞ楽しみにしていてください

-

呼吸✖️口腔のつながり〜

100日ブログ12 口腔と呼吸は、実はセット 姿勢が崩れると、口が開きやすくなり、舌の位置が下がる、 すると自

呼吸✖️口腔のつながり〜

100日ブログ12 口腔と呼吸は、実はセット 姿勢が崩れると、口が開きやすくなり、舌の位置が下がる、 すると自

-

鼻呼吸ができるお口づくり👃

13日目 鼻呼吸ができるお口って? 「鼻呼吸が大事なのは分かってるけど、なかなか できない んです」 そんな

鼻呼吸ができるお口づくり👃

13日目 鼻呼吸ができるお口って? 「鼻呼吸が大事なのは分かってるけど、なかなか できない んです」 そんな

-

朝起きたら口がカラカラそんな経験無いですか?

14日目 なぜ夜に口が開くのか? 「寝ている間、口が開いてしまう」「朝起きると口がカラカラ」 とても多いお悩み

朝起きたら口がカラカラそんな経験無いですか?

14日目 なぜ夜に口が開くのか? 「寝ている間、口が開いてしまう」「朝起きると口がカラカラ」 とても多いお悩み

-

寝る前にそっと口と呼吸をゆるめて、睡眠の質を上げましょう

15日目 無意識だから、寝てるからそんな事言われても💦起きてる時にやってみて、 寝る前にできる、口と呼吸のゆる

寝る前にそっと口と呼吸をゆるめて、睡眠の質を上げましょう

15日目 無意識だから、寝てるからそんな事言われても💦起きてる時にやってみて、 寝る前にできる、口と呼吸のゆる

-

朝の口の状態でわかる、夜の呼吸

朝の口の状態でわかる、夜の呼吸 朝起きたとき、 ・口がカラカラに乾いている・顎がだるい・奥歯がジーンとする こ

朝の口の状態でわかる、夜の呼吸

朝の口の状態でわかる、夜の呼吸 朝起きたとき、 ・口がカラカラに乾いている・顎がだるい・奥歯がジーンとする こ