- ホーム

- ブログ

ブログ

唾液の驚くべき効果シリーズ3

2025/02/04堺市でお口から健康に美しくを目指して

お口の中からエステをしています。

ほうれい線や二重顎、フェイスラインが気になる

食いしばり、歯ぎしりが気になる。

舌に歯型ついていて、朝起きたら顎に痛みがある

こんなお悩みの方にオススメの

オーラルエステです唾液の効果シリーズ

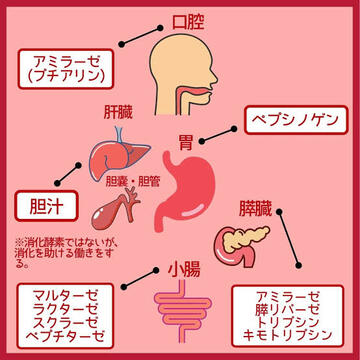

消化を助ける

「よく噛んで食べましょう」と言われるのは、 唾液が消化を助ける 役割を持っているからです。食事の際にしっかり唾液を出すことで、 胃腸の負担を減らし、栄養をしっかり吸収できる ようになります。

① アミラーゼがデンプンを分解

唾液には アミラーゼ(消化酵素) が含まれており、ご飯やパンなどのデンプンを糖に分解 します。この働きにより、胃や腸に届く前から 消化が始まり、スムーズにエネルギーへ変換 されるのです。

② 胃腸の負担を軽減

しっかり噛んで唾液を出すことで、食べ物が 細かくなり、胃腸での消化吸収がスムーズ になります。特に 年齢とともに消化機能が低下しやすい ため、唾液を増やすことは 胃もたれや便秘の予防にもつながる のです。

唾液を増やして消化を助けるポイント

• 食事は一口30回を目安によく噛む

• 食事中に水を飲みすぎない(唾液が薄まる)

アンチエイジングにも効果

「若々しさを保つ秘訣は 唾液 にある!」と言っても過言ではありません。実は、唾液には老化を防ぐ働き があり、美容や健康に欠かせない要素の一つなのです。

① 活性酸素を抑えて老化防止

唾液には ラクトフェリンやペルオキシダーゼ という 抗酸化作用 を持つ成分が含まれています。これらは 細胞を老化させる活性酸素を抑える 作用があり、シワやたるみの予防、肌のハリを保つ 効果が期待できます。

② 成長ホルモンを活性化

唾液には パロチン という成分が含まれており、これは 成長ホルモンを活性化させ、肌や骨の再生を助ける 働きがあります。年齢とともに減少しやすい成分なので、唾液の分泌を促すことがアンチエイジングにつながる のです。

唾液を増やして若々しさを保つポイント

• よく噛んで食べる(唾液の分泌を促す)

• 口周りの筋肉を鍛える(フェイスラインの引き締め効果)

•ストレスをためない(自律神経のバランスを整え、唾液を増やす)

胃腸の調子が整えば、健康や美容にも良い影響 を与えてくれます!

唾液は 消化を助けるだけでなく、若々しさを保つカギ でもあります。日々の習慣を見直しながら、健康と美しさを維持 していきましょう!

これで 唾液シリーズ完結 です!

これまでの内容を活かして、ぜひ 唾液の力を最大限に活用 してください

唾液の驚くべき効果2

2025/02/03堺市でお口から健康に美しくを目指して

お口の中からエステをしています。

ほうれい線や二重顎、フェイスラインが気になる

食いしばり、歯ぎしりが気になる。

舌に歯型ついていて、朝起きたら顎に痛みがある

こんなお悩みの方にオススメの

オーラルエステです唾液の驚くべき効果シリーズ

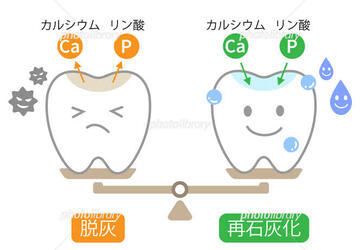

歯を守る(再石灰化)

毎日の食事や飲み物によって、歯の表面は 酸にさらされ、ミネラルが溶け出してしまいます。この状態が続くと むし歯 になりやすくなります。そこで重要なのが 唾液の再石灰化作用 です。

① 再石灰化とは?

再石灰化 とは、唾液に含まれる カルシウムやリン などのミネラルが 歯の表面(エナメル質)に戻る ことで、むし歯になりかけた部分を修復する仕組みです。これにより 歯が強くなり、むし歯を防ぐ ことができます。

② 唾液の緩衝作用(酸を中和する力)

食後の口の中は 酸性 に傾き、歯が溶けやすい状態になります。しかし、唾液の 緩衝作用(酸を中和する働き) によって、時間とともに 中性 に戻り、歯のダメージを抑えます。

唾液を増やして歯を守るポイント

• 食事はしっかり噛む(唾液の分泌を促す)

• 砂糖を多く含む食品を控える(むし歯のリスクを減らす)

• こまめに水を飲む(口の中を潤し、酸を洗い流す)

粘膜保護

唾液は 口の中の粘膜を守る 重要な役割を果たしています。唾液が不足すると 口の中が乾燥し、傷つきやすくなり、口内炎や感染症のリスクが高まる こともあります。

① 粘膜を潤して保護する

唾液に含まれる ムチン は、粘膜に 潤いの膜 を作り、乾燥や刺激から守る働きをします。これにより 食べ物の飲み込みをスムーズにし、口内炎を防ぐ ことができます。

② 傷を修復する働き

唾液には 上皮成長因子(EGF) という成分が含まれており、傷ついた粘膜を 修復する作用 があります。そのため、口内炎や小さな傷ができても、唾液の力で治りが早くなります。

唾液を増やして粘膜を守るポイント

• 水分補給をしっかりする(口の乾燥を防ぐ)

• アルコールや刺激の強い食品を控える(粘膜を守る)

• 食事の際によく噛む(唾液の分泌を促す)

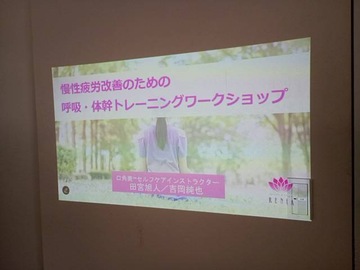

慢性疲労回復のための呼吸トレーニング

2025/02/02堺市でお口から健康に美しくを目指して

お口の中からエステをしています。

ほうれい線や二重顎、フェイスラインが気になる

食いしばり、歯ぎしりが気になる。

舌に歯型ついていて、朝起きたら顎に痛みがある

こんなお悩みの方にオススメの

オーラルエステです

唾液の驚くべき力

2025/02/01堺市でお口から健康に美しくを目指して

お口の中からエステをしています。

ほうれい線や二重顎、フェイスラインが気になる

食いしばり、歯ぎしりが気になる。

舌に歯型ついていて、朝起きたら顎に痛みがある

こんなお悩みの方にオススメの

オーラルエステです唾液の驚くべきチカラ!

私たちの口の中では、 1日約1〜1.5リットル の唾液が分泌され、健康や美容に大きく関わっています。

唾液の種類

✔ サラサラ唾液(漿液性) → リラックス時に分泌 され、消化を助け、口臭を防ぐ

→耳下腺、顎下腺

✔ ネバネバ唾液(粘液性) → 緊張時に分泌 され、細菌の侵入を防ぐバリアの役割

→舌下腺

唾液の量や質が低下すると、口の中だけでなく全身の健康にも影響を及ぼします。

① 口臭予防・抗菌作用

唾液には リゾチーム、ペルオキシダーゼ、ラクトフェリン などの 抗菌成分 が含まれており、口内の細菌の繁殖を防ぎます。

唾液が減ると…

✔ 口の中が乾燥し 細菌が増殖 → 口臭が強くなる

✔ 舌の表面に 舌苔(ぜったい) がつきやすくなる

✔ 歯周病菌が繁殖し、 歯周病や虫歯のリスク が高まる

特に 寝ている間 は唾液の分泌が減り、朝起きたときに口臭を感じやすくなります。

対策ポイント!

・しっかり 噛んで食べる(噛む回数を増やすと唾液が出やすい)

・こまめに水分補給(脱水状態を防ぐ)

・口呼吸を避け、鼻呼吸を意識

② 免疫力アップ

唾液には IgA(免疫グロブリンA) という 免疫物質 が含まれ、ウイルスや細菌の侵入を防ぐ役割があります。

唾液の分泌が減ると…

✔ 風邪やインフルエンザにかかりやすくなる

✔ 口内炎や喉の痛みが出やすくなる

✔ 口の中の 傷が治りにくくなる

特に ストレスが多いと交感神経が優位になり、唾液の分泌が減少 します。

対策ポイント!

・深呼吸やストレッチで リラックスする(副交感神経を活性化)

・唾液を増やす 唾液腺マッサージ を取り入れる

・よく笑う(笑うことで唾液腺が刺激される)

唾液を味方につけることで、健康も美容もアップ!

唾液の効果と役割

2025/01/31堺市でお口から健康に美しくを目指して

お口の中からエステをしています。

ほうれい線や二重顎、フェイスラインが気になる

食いしばり、歯ぎしりが気になる。

舌に歯型ついていて、朝起きたら顎に痛みがある

こんなお悩みの方にオススメの

オーラルエステです唾液の役割と効果

唾液は単なる「よだれ」ではなく、私たちの健康を守る重要な働きを持っています。その主な役割を紹介します。

口が乾く唾液はこんなにも色んな効果があります。乾いてなんていられない。

1. 消化を助ける

唾液に含まれる酵素(アミラーゼ)がデンプンを分解し、消化をサポートします。

2. 口の中を清潔に保つ(口臭予防)

唾液は食べカスや細菌を洗い流し、口臭の原因となる細菌の増殖を抑えます。

3. 抗菌作用で虫歯・歯周病予防

唾液にはリゾチームやラクトフェリンなどの抗菌成分が含まれ、虫歯や歯周病の原因菌の繁殖を防ぎます。

4. 免疫力アップ

唾液に含まれる免疫物質(IgA)が、口の中の細菌やウイルスの侵入を防ぎ、体全体の免疫力を高めます。

5. 歯を守る

唾液の再石灰化作用によって、歯の表面を修復し、虫歯を防ぎます。

6. 粘膜の保護

口の中を潤し、乾燥や刺激から粘膜を守ります。

7. 味覚をサポート

食べ物を溶かして味を感じやすくし、美味しさを引き出します。

8. 飲み込みをスムーズにする

唾液が食べ物をまとめ、スムーズに飲み込めるようにします。

歯科衛生士としてのお仕事は、患者様との信頼関係を大切に、安心してお口のメンテナンスを任せて頂くことが私の使命です。

健康の土台づくりの一環としてオーラルエステを活用していただきたいと思います。

口の内だけではなく、身体全身が繋がっているため、口の内と全身の使い方などカウンセリングでお伺いをしながら、

お悩みの改善に近づける様にお手伝いしていきます。-

100日ブログ100日目 口腔大事だよー

書いてみました。

100日目 堺市でお口から健康に美しくを目指してお口の中からエステをしています。ほうれい線や二重顎、フェイスラ

100日ブログ100日目 口腔大事だよー

書いてみました。

100日目 堺市でお口から健康に美しくを目指してお口の中からエステをしています。ほうれい線や二重顎、フェイスラ

-

たまには、短いこんな私ですが、

オーラルエステサロンを堺東でやってます私の思い私は、どんなときも楽しくやりたい歯科医院で患者さまのメンテナンス

たまには、短いこんな私ですが、

オーラルエステサロンを堺東でやってます私の思い私は、どんなときも楽しくやりたい歯科医院で患者さまのメンテナンス

-

力んでます。力の抜き方が難しい方へ

食いしばってたっていいじぁない何も問題無かったんだからそんな風に思ってました。確かにねー何も今は問題ないんだも

力んでます。力の抜き方が難しい方へ

食いしばってたっていいじぁない何も問題無かったんだからそんな風に思ってました。確かにねー何も今は問題ないんだも

-

今年も100日ブログはじまりました

堺東のサロンに引越しをして、早いもので丸2年が経ちました。 明けましておめでとうございます。昨年はたくさんのご

今年も100日ブログはじまりました

堺東のサロンに引越しをして、早いもので丸2年が経ちました。 明けましておめでとうございます。昨年はたくさんのご

-

食いしばりによって起こる、見えない症状

1月2日は恒例の金剛登山でした去年はほとんどたぶん🤔、お正月しか登ってなかった様な💦フラダンスの有志で作った登

食いしばりによって起こる、見えない症状

1月2日は恒例の金剛登山でした去年はほとんどたぶん🤔、お正月しか登ってなかった様な💦フラダンスの有志で作った登